|

|

|

|

|

|

|

|

元気が湧くシンフォニー

幸せな人生を得るには 春川ひろし:著

元気が湧くシンフォニー

幸せな人生を得るには 春川ひろし:著

| シンフォニー目次 | はじめに | 序章 | 第一章 | 素敵な仲間 | 第二章 | 第三章 | 第四章 | おわりに |

ユーチューブ

ユーチューブ童謡「船頭さん」歌:久保木幸子 今から70数年程前の「太平洋戦争」が終る迄の日本人の平均寿命と言いますと、【人生僅か50年】が当たり前で昭和16年(1941年)に大ヒットしました童謡の船頭さん(作曲:河村光陽作詞:武内俊子)の一番の歌詞にはしっかりと「今年、六十のお爺さん」と書かれていますが、これに誰一人として違和感や疑問を抱く人は居りませんでした。

80年以上に亘る長かった日本の軍国時代が終わり、現在の平和な日本人の平均寿命は食生活を始めとするあらゆる大変革によって、あれから七十数年経った今では【人生百年】が堂々と語られ始め、もはや六十才ではお爺さんでは無くなりました。

これは平均寿命についてのお話ですが、これと同様のもう一つのテーマに【老後の幸せな生活】と言う問題が有ります。

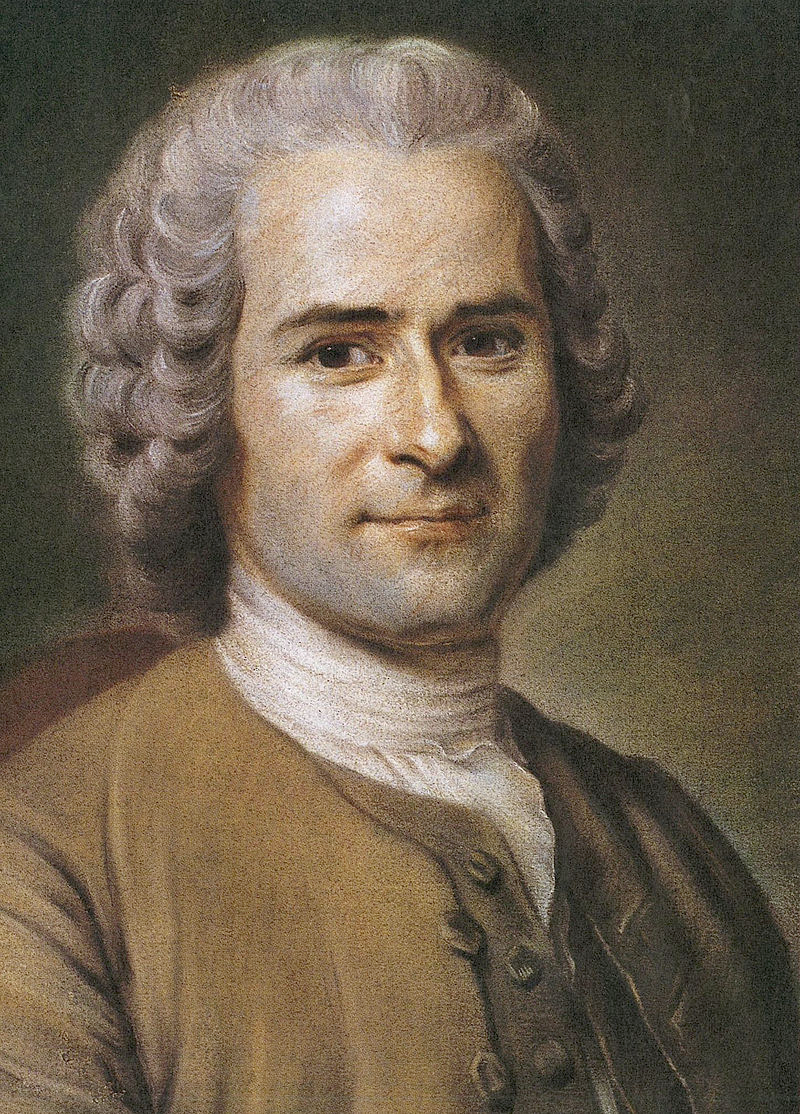

『むすんでひらいて』

哲学者ルソー

哲学者ルソー(Jean Jacques Rousseau)

(1712~1778)

出典: ウィキペディア

今から三百年程前の1730年代に、二百年程栄華を極めていたフランスの「ブルボン王朝」時代末期に老後の生活をどう迎えるべきか?と言った大きな社会問題が浮上してきました。

今から三百年程前の1730年代に、二百年程栄華を極めていたフランスの「ブルボン王朝」時代末期に老後の生活をどう迎えるべきか?と言った大きな社会問題が浮上してきました。それはどう言う訳か人々が五十代近くになると急激に知力や体力が衰え始め、物忘れ(現在のアルツハイマー病、認知症?)が極端に酷くなると言った厄介な

その病名や治療方法、薬等も一切分からずで困り果てた人々はその時代に名を馳せていた大哲学者【ルソー】に相談をしますと彼は「それには日頃から常に、手や指を動かすのが良いでしょう」と答えます。

ユーチューブ

ユーチューブ「むすんで ひらいて」 相談者は「手や指を動かすのが良いと分かった所で、それを多くの人々に確実に伝えるには一体全体、どうしたら良いのでしょうか?」と尋ねますと「それには誰もが口ずさめる簡単な【音楽】を用いるのが良いでしょう」と答え、作曲家でもあったルソーはその場で直ぐに一つの曲を書き上げます。

その後、

『世界初の音楽療法』 この【むすんでひらいて】は

この様に音楽は医学療法的な力と、世の中を大きく変えてしまう程の、とてつも無い力を持つ事を世に知らせ示めたのもルソーで、この【むすんでひらいて】が世界で最初の音楽療法(⇒Music Therapy)の曲と言われています。

ルソーは楽しい人生を過ごすには、と言った名言や指針のみならず、人生を如何に楽しく生きて行くには、と言った哲学理論や名言を数多く世に残しています。

良く知られる「ルソーの78の名言集」の中から、次の3っの名言を選んでみました。

『子供を不幸にする一番確実で安易な方法は、いつでも、なんでも子供が欲しがる者を、手に入れられる様にしてやる事で有る』 『死に対する用心深さが、死を恐ろしいものにし、死の接近をもたらす』 『いかなるものでも、自然と言う造物主の手から出る時は善で有る。人間の手に渡って全ては悪となる』

『手合わせ歌』

ユーチューブ 手まり歌 「あんたがたどこさ」

日本ではルソーの時代から百年程後になりますが、諸外国とは頑なに鎖国をしていた江戸時代の後期(1800年代後半)に、人々の健康に良いと言う事を既に分かっていたのではないかと思われる程、むすんでひらいてと同じ様な、指や身体を用いて誰もが楽しく歌える【江戸わらべ歌】が数多く存在していました。

ユーチューブ 手まり歌 「あんたがたどこさ」

日本ではルソーの時代から百年程後になりますが、諸外国とは頑なに鎖国をしていた江戸時代の後期(1800年代後半)に、人々の健康に良いと言う事を既に分かっていたのではないかと思われる程、むすんでひらいてと同じ様な、指や身体を用いて誰もが楽しく歌える【江戸わらべ歌】が数多く存在していました。これらは「手合わせ歌、縄跳び歌、羽根つき歌」等と呼ばれ親しまれ、一部地域では立派に保存活動が為され、今でも多くの人々に歌われ続けています。

『江戸わらべ歌』 代表的な江戸わらべ歌を次に示します。

それぞれの題名をクリックタップすると、ユーチューブで視聴できます。

お月さん幾つ、 大寒小寒、 かくれんぼ、 どうどうめぐり、 うさぎうさぎ、 あんたがたどこさ、 おちゃらかホイ、 かごめかごめ、 とうりゃんせ、 ずいずいずっころばし、 花いちもんめ、 ひらいたひらいた、 せっせっせ(お寺の和尚さん)

子供が歌う幼児歌⇒わらべ歌と言うのは既に万葉の時代から広まっていた様ですが、そこに時代の不合理さや時のお

子供が歌う幼児歌⇒わらべ歌と言うのは既に万葉の時代から広まっていた様ですが、そこに時代の不合理さや時のお『おらが天下』 古今東西、おらが感覚の最低最悪なトップが闇雲に軍国主義を貫く大正時代の末期に、ヨーロッパで「第一次世界大戦(大正3年⇒1914年~大正7年⇒1918年)」が勃発します。

実は日本は直接的にはこの戦争とは何の関係も無かったのですが12年前の1902年に連合国側のイギリスと軍事同盟を結んでいた為、ちゃっかりと世界の大舞台の仲間入りをし、終戦の際には棚ぼた式の戦勝国の一員となってしまった為、多くの国民はおらが天下気分に

「むすんでひらいて何ぞは舶来音楽であり、我が国には我が国として純粋な治療方法が必要で有る」等と偉そうでアホな意見が堂々とまかり通る時代でしたが、

ユーチューブ てあそび 「茶摘み」

ユーチューブ てあそび 「茶摘み」

ユーチューブ 「すずめの学校」

そんな時代に江戸時代の手合わせ歌や、明治以降に身体や指を活発に動かす日本の音楽療法的役割を果たす草分け的な曲として挙げられるのは、

ユーチューブ 「すずめの学校」

そんな時代に江戸時代の手合わせ歌や、明治以降に身体や指を活発に動かす日本の音楽療法的役割を果たす草分け的な曲として挙げられるのは、①明治時代後半の、【

②大正6年(1917年)の【雀の学校(作詞:清水かつら作曲:弘田龍太郎)】

の二つの曲です。

どちらも直ぐに手を叩きたくなる実に楽しい曲です。

この『元気が湧くシンフォニー』は、日常生活の中で皆さんが普段余り気にしていないちょっとした小さな物事に少々目を向ける事でルソーの【むすんでひらいて】の様な音楽療法感覚を

不思議な事に読んでるだけで、何と無く力が『ふつふつ』と湧いて来て楽しくなり、元気になってしまうと言う、一つの交響曲(⇒シンフォニー)的な読み物です。

どうぞ皆様、お気軽に楽しくお読み下さい。

元気が湧くシンフォニー序章 (完)

| シンフォニー目次 | はじめに | 序章 | 第一章 | 素敵な仲間 | 第二章 | 第三章 | 第四章 | おわりに |

目次 ページトップ 第一章