|

|

|

|

|

|

|

|

改訂版

改訂版近代日本の音楽の原点は《童謡》に有り! 日本の近代音楽史と童謡の始まり 春川ひろし:著

童謡目次

1 童謡の始まり

2 童謡の歴史

大和田建樹...滝廉太郎

3 童謡の登場

4 初期の童謡作曲家長野県と童謡童謡の終焉

5 初期代表的作詞家野口雨情北原白秋...

赤い鳥と

童謡目次

1 童謡の始まり

2 童謡の歴史

大和田建樹...滝廉太郎

3 童謡の登場

4 初期の童謡作曲家長野県と童謡童謡の終焉

5 初期代表的作詞家野口雨情北原白秋...

赤い鳥と金の船その後 作曲家と作詞家 6 おわ

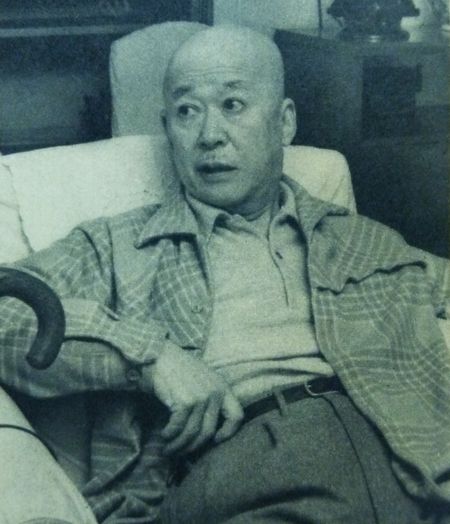

りに 4 初期の童謡作曲家 童謡の父 本居長世(もとおり ながよ) 「本居長世」

本居長世 明治18年(1885年)~昭和20年(1945年)

本居長世 明治18年(1885年)~昭和20年(1945年)江戸時代の藩士『本居宣長』の家系

東京目黒鷹番町生まれ

出典:ウィキペディア

本居長世は江戸時代の国学者で医者の本居宣長(のりなが)から数えて6代目の当主になります。

本居長世は江戸時代の国学者で医者の本居宣長(のりなが)から数えて6代目の当主になります。祖父の豊穎(とよかい)は、東京帝国大学の講師を務めるとともに大正天皇の皇太子時代には東宮侍講を勤める等をして明治後期に活躍した国学者でした。

長世は、幼少時に母と死別し養子の父が家を出た為祖父の豊穎に育てられました。

東京目黒の鷹番町の長世の自宅には幼少時より、ピアノが有ると言う極めて音楽環境の良い家庭で、東京音楽学校に入り明治41年(1908年)に卒業後は、ピアノ科助教授となり学校に残りました。

長世の自宅にはその後大成する多くの作曲家や作詞家の卵達が連日せっせと通い彼の指導を受けていたと言うエピソードが残っています。

「童謡を世に拡めた本居親子」 大正9年(1920年) 金の船 の第2巻9号で作詞家の野口雨情と出会い、翌大正10年に十五夜お月さんを作曲した際、この曲の発表にはそれ迄は公(おおやけ)の場で子供が子供の歌を披露する等と言う発想が無かった時代に長世は12歳の長女のみどりを起用し、発表会を開催しました。

この初舞台でみどりは幼少の頃から父親の影響を受けて声楽の素養をしっかりと身に着けていましたので見事に歌い上げ、大反響を呼び起こし見事に童謡少女歌手の第1号となりました。

この曲はそれまで紅葉 他数曲 唱歌 を作曲し唱歌作曲家として世に知れ渡っていた本居長世の最初の童謡作品となります。

世間一般の常識では生まれて間もない童謡を学校で歌ったりすると忽ち「なぜ唱歌を歌わないのか?」と言って叱られると言うそんな時代に 本居長世 とその娘が子供の歌を公(おおやけ)の場で歌うと言う、当時の常識を大きく変えた事で童謡は立派に市民権を得た事となり一気に火が付き大ブームになったのです。

別の雑誌の 藤森秀夫 作詞の めえめえ子山羊 も大ヒットとし、大作曲家としての力を発揮します。

その後は、大作詞家 野ロ雨情 とコンビを組み、七つの子や赤い靴から始まる数多くの素晴らしい童謡を発表します。大正10年(1921年)は本居の年と言われる程数多くの作品を発表大正11年(1922年)からは、これ又大作詞家の一人 西条八十 とコンビを組み生涯に何と800近い作品を生み 初期童謡 の名作を残し、後に続く多くの童謡作曲家達を熱心に指導しました。

関東大震災に見舞われた大正12年(1923年)に被災地支援の答礼使節団をを引き連れた長世は師走の横浜港から、長女みどり、次女貴美子を引き連れハワイと米西海岸で公演しました。

この公演で多くのアメリカ人に最も好評だったのが、2年前に書かれたブルーアイドダル(BULE EYED DOLL)と訳された 青い目の人形 で、この曲の反響は物凄く各地で盛大なアンコールを浴び、公演は大歓迎を受け行く先々各地で大成功となりました。この公演で歌われた明治唱歌作詞の第一人者、高野辰之作詞の 紅葉 や大正時代の 野口雨情 作詞の七つの子、青い目の人形、赤い靴 等はどれも日本人の涙を誘い同時に、多くのアメリカ人にも喜ばれたのです。

| 代表作品 | ||

| 曲名 | 発表年 | 作詞 |

| 「紅葉」 | 高野辰之 | |

| 「十五夜お月さん」 | 大正9年 | 野口雨情 |

| 「俵はごろごろ」 | 野口雨情 | |

| 「七つの子」 | 大正10年 | 野口雨情 |

| 「赤い靴」 | 大正10年 | 野口雨情 |

| 「青い目の人形」 | 野口雨情 | |

| 「うさぎうさぎ」 | 野口雨情 | |

| 「通りゃんせ」 「向こう横丁」 | 日本わらべ歌を編曲 | |

| 「めえめえ子山羊」 | 大正9年 | 藤森秀夫 |

「何だ坂、こんな坂!」

は当時の流行語にもなりました。

現在市販されている本居長世童謡曲全集には128曲が収められており、多くの作曲をしたのが 野口雨情 の作品、続いて 西条八十 の作詞です。

《正に、この長世が「童謡の父!」です》

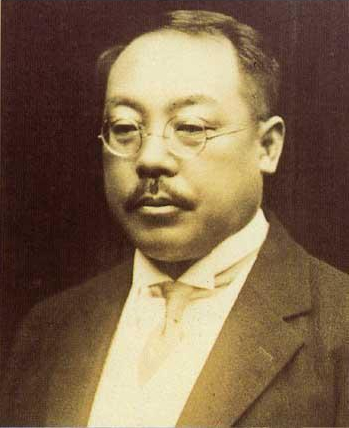

初期の童謡運動開拓者達 第一人者 成田為三(なりた ためぞう) 「成田為三」

若き日の成田為三 明治26年(1893年)~昭和20年(1945年)

若き日の成田為三 明治26年(1893年)~昭和20年(1945年)秋田県北秋田郡米内沢町出身

出典:ウィキペディア

大正6年に発刊された、童謡史に於いて画期的な雑誌、赤い鳥の創刊号の編集長となり、一貫して熱心に子供にとって大切な童謡の啓蒙運動をし、読者からの応募投稿作品を選考し、毎号紙面を大きく割いて活動したのが、またぎ(⇒「狩人」)の住む、秋田県米内沢町出身の作曲家成田為三です。

大正6年に発刊された、童謡史に於いて画期的な雑誌、赤い鳥の創刊号の編集長となり、一貫して熱心に子供にとって大切な童謡の啓蒙運動をし、読者からの応募投稿作品を選考し、毎号紙面を大きく割いて活動したのが、またぎ(⇒「狩人」)の住む、秋田県米内沢町出身の作曲家成田為三です。彼の実家は当時のこの地域の人々が、最も必要としていた【炭】を一手に扱う、大手の大変裕福な炭焼き問屋で、当時としては考えられない、秋田の山奥の辺地からはるばる東京に出て、現在の芸大の前身の「東京音楽学校」に入学します。

「浜辺の歌」

秋田県北秋田市の「浜辺の歌音楽館」

秋田県北秋田市の「浜辺の歌音楽館」出典: 北秋田市 > …………… > 浜辺の歌音楽館

在学中の大正7年(1918年)24才の頃、在野で活動していた 山田耕筰 に師事し代表作となる、林古渓作詞の 浜辺の歌 を作曲をします。

在学中の大正7年(1918年)24才の頃、在野で活動していた 山田耕筰 に師事し代表作となる、林古渓作詞の 浜辺の歌 を作曲をします。【この歌詞に登場する浜辺は日本各地におらが浜辺が多数存在し夫々(それぞれ)諸説有りますが、

最も信憑性の高いのが古渓自身が結核療養中に良く散歩をしていた神奈川県茅ヶ崎市の海岸と言う説です。】

卒業後は 赤い鳥 社に編集長として入社、大正7年(1918年) 西条八十 の書いた かなりや の詩が掲載されるや忽ち多くの読者からこの美しい詩に是非作曲を! と言う要望が舞い込み、翌大正8年(1919年)に彼が作曲をし、発表しますと大反響を呼び起こし 赤い鳥 と成田為三の名が広く世の人に知られる様になります。

赤い鳥 在社中に40曲の童謡を作曲し力強く童謡運動の第一歩を踏み出しました。

この 成田為三 や 西条八十 の素晴らしい才能を見抜き抜擢し 赤い鳥 と言う雑誌を発刊し、世に送り出す主催者 鈴木三重吉 の眼光の鋭さもさる事ながら、この大正時代は 元禄時代 に匹敵する程実に多くの傑出した人材が生まれ出て来たのです。

| 代表作品 | ||

| 曲名 | 発表年 | 作詞 |

| 「浜辺の歌」 | 大正7年 | 林古渓 (はやし こけい) |

| 「かなりや」 | 大正8年 | 西条八十 |

| 「赤い鳥」 | 北原白秋 | |

| 「ちんちん千鳥」 | 北原白秋 | |

| 「ほろほろと」 | 行基(ぎょうき) | |

「金子みすず」 この赤い烏の一般愛読者で、毎号熱心に投稿をし続け、その彼女の素晴らしい才能を後に登場する女性向けの雑誌婦人公論が取り上げ、一躍話題の人となるこだまでしょうか 等の美しい童謡叙情詩を数多く書き、26才でこの世を去る山口県の金子みすずの名が知られています。

童謡運動の推進者

草川信(くさかわ しん)

「草川信」 明治26年(1893年)~昭和23年(1948年) 長野県松代町出身

大正14年(1925年)赤い鳥の初代編集長の成田為三のドイツ留学が決まり、その後任者となるのが、草川信です。

この時代の特筆すべき事は、本居長世、成田為三、弘田龍太郎、中山晋平、山田耕筰、そしてこの草川信と言った日本の童謡史、或いは日本の近代音楽史に於いて、数々の輝かしい業績と名曲を世に残した偉大な作曲家違が競って活動をした事です。

これはこの時代が、正に元禄時代同様、素晴らしい芸術、芸能文化が、大きく開花した、時代とも申せます。

「夕焼け小焼け」 大正12年(1923年)彼の代表作となる夕焼け小焼けを作曲。 中村雨紅(うこう)作詞の一番の、一番後半のみ~な~帰ろう~の部分は、わらべ歌の旋律が見られる傑作として、高く評価されています。

「雨紅」 この夕焼けこ焼けの素晴らしい、作詞をした、中村雨紅は、熱心な野口雨情の信奉者で、自分の名前に、雨情の雨に染まる(⇒紅まる)と言う意味合いを込め、雨紅(うこう)とします。

恵比寿の長谷戸(ながやと)小学校の先生で、一番の歌詞の【山のお寺の鐘が~】の鐘は、雨紅の家の、陣場高原街道筋に有る、八王子市恩方町の「宮尾神社」の鐘で、今でもここは、夕焼け小焼けふれあいの里として、市民の憩いの場となり、境内には、この歌碑が残っています。

「風」 草川信と行動を共にした、大作詞家の一人、わらべ歌の研究家でもある西条八十が訳詞した、アメリカのC・(クリスティーナ)・ロゼッティーの「誰が風を見たでしょう」と言う風と言う素晴らしい詩に、美しいメロディーをつけたのも、この草川信です。

彼の作品の、作詞を担った人は実に数多く、特に野口雨惰との作品が多数。

雨情の春の歌⇒「さくら~の花の咲く頃は~jや、当時赤い鳥とは別の雑誌の『小学女生』で活動をしていた、日本の童謡史に偉大な名を残す大作詞家、北原白秋の、揺籃(ゆりかご)の歌⇒「ゆ~りかご~のう~た~を」も最高傑作の一つです。

《大正末迄に400曲程の作曲をし、その中から108曲もの童謡を世に発表》 《大正末迄に400曲程の作曲をし、

その中から

108曲もの童謡を世に発表》

| 代表作品 | |

| 曲名 | 作詞 |

| 「タ焼け小焼け」 | 中村雨紅(なかむら うこう) |

| 「春の唄」 | 野ロ雨惰 |

| 「ゆりかごの歌」 | 北原白秋 |

| 「緑のそよ風」 | 清水かつら |

| 「どこかで春が」 | 百田宗治(ももた そうじ) |

| 「風」 | 西条八十 |

童謡歌曲の祖

弘田龍太郎(ひろた りゅうたろう) 日本的旋律童謡の第一人者 「弘田龍太郎」 明治25年年(1892年)~昭和27年{1952年) 高知県安芸市出身

弘田龍太郎最初の童謡作品は、大正7年(1918年)野口雨情、西条八十と肩を並べる童謡史の偉大な作詞者「御三家」の一人、北原白秋の雨(⇒雨が降ります~雨が降る)。この時代に、大ヒットしていたのが、多忠亮(おおのただすけ)作曲、竹久夢二作詞の宵待草でした。この都会人好みの旋律を、童謡の世界にも取り入れ、時代を的確に捉える姿勢から童謡の祖」と呼ばれています。

「ヨナ抜き」 音楽専門用語の、ヨナ抜き(4度と7度の音階を使わない)の、長音階の曲が常識化していた殻を破り、作曲の域を拡げた事は、後の作曲家にも大変大きな影響を与えました。これは彼の師匠であり日本古来のわらべ歌や唱歌の研究者として名高い、本居長世の影響が、しっかりと出ています。

| 代表作品 | |||

| 曲名 | 発表年 | 作詞 | |

| 「雨」 | 大正7年 | 北原白秋 | |

| 「キューピーさん」 | 葛原しげる | ||

| 「雀の学校」 | 清水かつら | ||

| 「靴がなる」 | 大正8年 | 清水かつら | |

| 「叱られて」 | 大正9年 | 清水かつら | |

| 「あした」 | 清水かつら | ||

| 「春よ来い」 | 大正12年 | 相馬御風 | |

| 「お山のお猿」 | 鹿島鳴秋 | ||

| 「浜千烏」 | 大正9年 | 鹿島鳴秋 | |

| 「金魚の昼寝」 | 鹿島鳴秋 | ||

| 「こいのぼり」(い~ら~か~のな~み~と~) | 作詞者不詳 | ||

時代を導いた晋平節

中山晋平(なかやま しんべい) 童謡、流行歌、音頭、新民謡

全てに傑作が多い 「中山晋平」

中山 晋平 明治20年(1887年)~昭和27年(1952年)

中山 晋平 明治20年(1887年)~昭和27年(1952年)長野県中野市出身

出典:ウィキペディア

『金の船』創刊号の、童謡作曲の任務を担当した北村季晴に続き2号目から、この任務を担当したのが、作曲家の大横綱本居長世と並ぶ、もう一人の天才大横綱中山晋平。東京音楽学校のピアノ科を卒業後、作曲を本居長世に師事。

『金の船』創刊号の、童謡作曲の任務を担当した北村季晴に続き2号目から、この任務を担当したのが、作曲家の大横綱本居長世と並ぶ、もう一人の天才大横綱中山晋平。東京音楽学校のピアノ科を卒業後、作曲を本居長世に師事。大正3年(1914年)《恩師島村抱月の教えあり》カチューシャの唄が大ヒット、続けて、ゴンドラの唄、さすらいの唄 と大ヒットを飛ばし、華々しく作曲家デビューを果たします。

正に童謡のみならず、日本人の心に繋がる実に数多くの作品を作曲。大正11年(1922年)発刊の「コドモノクニ」で、作詞家北原白秋の《ピッチピッチチャッブチャップ》の雨降りが大ヒット。

更に多くの著名作詞家と組んで、実に長き期間、連続して数多くの大ヒット作品を生み続けました。

| 代表作品 | |||

| 作詞 | 曲名 | 発表年 | |

| 相馬御厨 | 「カチューシャの歌」 | 大正3年 | |

| 吉井勇 | 「ゴンドラの唄」 | 大正4年 | |

| 浅原鏡村 | 「てるてる坊主」 | 大正10年 | |

| 野口雨情 | 「シャボン玉」 | 大正9年 | |

| 「船頭小唄」 | 大正12年 | ||

| 「こがねむし」 | 大正12年 | ||

| 「証城寺の狸囃子」 | 大正13年 | ||

| 「あの町この町」 | 大正14年 | ||

| 「雨ふりお月」 | 大正14年 | ||

| 「兎のダンス」 | |||

| 「波浮の港」 | 昭和3年 | ||

| 「紅屋の娘」 | 昭和4年 | ||

| 北原白秋 | 「さすらいの唄」 | 大正6年 | |

| 「砂山」 | 大正11年 | ||

| 「雨ふり」⇒(あめあめふ~れふれ母さんが~) | |||

| 西条八十 | 「かたたたき」 | 大正12年 | |

| 「まりと殿さま」 | |||

| 「東京音頭」 | 昭和8年 | ||

| 「東京行進曲」 | |||

| 海野厚 | 「背くらべ」 | 大正12年 | |

| 井上赴 | 「田植え」 | ||

| 時雨音羽 | 「出船の港」 | 大正9年 | |

| 「鉾をおさめて」 | 大正15年 | ||

| 水谷まさる | 「あがり目さがり目」 | 大正15年 | |

巷の人々は、親しみを込めて晋平節と、呼ぶ程、実に数多くの傑作作品を、世に送り出しました。

大正11年(1922年)浅草千束小学校を退職。

昭和17年(1942年)日本音楽文化協会理事長に就任。

戦後は殆ど、作曲をする事は無かったと言われています。

生涯で何と1,770曲に及ぶ作曲をし、その殆どが多くの人々の心に残る名曲多数です。

日本近代洋楽の父

山田耕筰(やまだ こうさく) 「山田耕筰」

山田 耕筰 明治19年(1886年)~昭和40年(1965年)

山田 耕筰 明治19年(1886年)~昭和40年(1965年)東京生まれ、明治43年ベルリン留学

出典:ウィキペディア

山田耕筰の名を知らなくても、彼の代表作品の数々、

山田耕筰の名を知らなくても、彼の代表作品の数々、| 曲名 | 発表年 | 作詞 |

| 「あわて床屋」 | 大正8年 | 北原白秋 |

| 「赤とんぼ」 | 大正10年 | 三木露風 |

| 「ペチカ」 | 大正12年 | 北原白秋 |

| 「待ちぼうけ」 | 大正12年 | 北原白秋 |

| 「砂山」 | 大正12年 | 北原白秋 |

| 「からたちの花」 | 大正14年 | 北原白秋 |

| 「この道」 | 大正15年 | 北原白秋 |

「芸術家の生涯」 今では左程話題にもならないでしょうが、当時の社会では、考えられない破天荒で自由奔放な発想の生き方をして、大変多くの女性を愛した事から、数多くのスキャンダルの主としても、知られています。

耕筰と言う名前の【作】と言う宇に、わざわざ竹冠の【筰】と言う宇にしているのは、若い時から少々薄毛を気にしていて「沢山生えて来て欲しい!」と言う細(ささ)やかな願望から・・・・・・

藤井清水(ふじい きよみ) 明治22年(1889年)~昭和19年(1944年) 呉市出身

金の星の創刊から第4号迄が野口雨情、第5号以降は本居長世が、童謡担当をしていましたが、大正15年(1926年)からは、作曲家の藤井清水(きよみ)が担当するようになります。

不思議な事に当時も今も、この人の名は殆ど人々に知られていませんが、何と427曲の童謡、それ以外に唱歌や民謡的な作品を入れると600曲にもなる作品を作曲しています。

皆さんは雛祭りの歌、と言えば、(あ~か~り~をつけましょぼ~んぼ~りに~)を連想されると思われますが、こちらは、昭和11年(1936年)の作曲:河村光陽、作詞:山野三郎の、うれしいひな祭りです。

実はこの曲が登場する以前は、藤井清水の雛祭りが広く人々に愛されていたのですが、今ではすっかり、影を潜めてしまいました。

明治唱歌、初期童謡の作曲家 代表的明治唱歌の作曲家

井上武士(いのうえ たけし) 「井上武士」

井上武士 明治27年(1894年)~昭和49年(1974年)

井上武士 明治27年(1894年)~昭和49年(1974年)群馬県出身 東京音楽大学の教授

出典:ウィキペディア

わらべ歌に代わる唱歌の作曲を手掛けた第一人者。

わらべ歌に代わる唱歌の作曲を手掛けた第一人者。| 代表作品 | ||

| 曲名 | 発表年 | 作詞 |

| 「汽車ポッポ」 | ||

| 「ちゅうりっぷ」 | ||

| 「お月さま」 | ||

| 「こいのぼり」(おひさまの~ぼ~る) | ||

| 「きくの花」 | ||

| 「ゆきだるま」 | ||

| 「うみ」(う~み~はひろい~な~) | ||

| 「うぐいす」 | 昭和7年 | 林柳波 |

梁田貞(やなだ ただし) 「梁田貞」

梁田貞 明治18年(1885年)~昭和34年(1959年)

梁田貞 明治18年(1885年)~昭和34年(1959年)札幌市出身

出典:ウィキペディア

彼の名を一躍有名にしたのは、大正3年詩人の白秋が命を懸けの恋をし、その思いを込めた作品【城ヶ島の雨】の発表会が東京の芸術座で開かれる事が決まり、突然その2日前に白秋から、作曲依頼を受けますが、バイオリニストの彼は見事、2日間でこの大作を完成させたのです。

彼の名を一躍有名にしたのは、大正3年詩人の白秋が命を懸けの恋をし、その思いを込めた作品【城ヶ島の雨】の発表会が東京の芸術座で開かれる事が決まり、突然その2日前に白秋から、作曲依頼を受けますが、バイオリニストの彼は見事、2日間でこの大作を完成させたのです。| 代表作品 | ||

| 曲名 | 発表年 | 作詞 |

| 「城ヶ島の雨」 | 大正3年 | 北原白秋 |

| 「どんぐりころころ」 | 大正10年 | 青木存義 |

| 「とんび」 | 葛原(くずはら) しげる | |

岡野貞一(おかのていいち):作曲家

高野辰之(たかのたつゆき):作詞家 岡野と高野の二人は

名コンビとして活躍

岡野が作曲、国文学者の高野が作詞

32才頃の岡野貞一

32才頃の岡野貞一明治11年(1878年)~昭和16年(1941年)

鳥取県鳥取市出身

出典:ウィキペディア

高野辰之

高野辰之明治9年(1876年)~昭和22年(1947年)

長野県東中野市出身

出典:高野辰之記念館 > 詳細ページ

| 代表作品 | |||

| 曲名 | 発表年 | 作曲 | 作詞 |

| 「春が来た」 | 明治43年 | 岡野貞一 | 高野辰之 |

| 「紅葉」 | 明治44年 | 本居長世 | 高野辰之 |

| 「春の小川」 | 大正元年 | 岡野貞一 | 高野辰之 |

| 「ふるさと」 | 大正3年 | 岡野貞一 | 高野辰之 |

| 「おぼろ月夜」 | 大正3年 | 岡野貞一 | 高野辰之 |

| 「桃太郎」 | 岡野貞一 | 不詳 | |

明治唱歌の心意気を

昭和に引き継いだ作曲家

下総皖一(しもふさ かんいち)

下総皖一 明治31年(1898年)~昭和37年(1962年)

下総皖一 明治31年(1898年)~昭和37年(1962年) 埼玉県加須市生まれ

出典:ウィキペディア

| 代表作品 | ||

| 曲名 | 発表年 | 作詞 |

| 「蛍」 | 昭和7年 | 井上赴 |

| 「たなばた」 | 昭和16年 | 林柳波、権藤はなよ |

| 「野菊」 | 昭和17年 | 石森延男 |

軍国時代の暗い世相の昭和10年代に

心を癒す数々の作品を発表

河村光陽(かわむら こうよう)

作詞家:武内俊子 歌手:河村順子 河村光陽 明治30年(1897年)~昭和21年(1941年)福岡県福富町生まれ

【彼の娘、順子は☆童謡少女歌手☆】

武内俊子 多くの河村作品の作詞家〔作詞家武内俊子は野口雨情の伝承者〕

| 代表作品 | ||

| 曲名 | 発表年 | 作詞 |

| 「うれしい雛祭り」 | 昭和11年 | 山野三郎 |

| 「あまがさからかさ」 | ||

| 「かもめの水平さん」 | 昭和12年 | 武内俊子 |

| 「赤い帽子白い帽子」 | 昭和12年 | 武内俊子 |

| 「仲良し小道」 | 昭和14年 | 三苫やすし |

| 「船頭さん」 | 昭和16年 | 武内俊子 |

| 「リンゴの独り言」 | 昭和16年 | 武内俊子 |

最後の童謡作曲家

海沼實(かいぬま みのる) 「海沼實」 明治42年(1909年)~昭和36年(1971年) 長野県松代町出身

昭和13年(1938年)長野県松代町の海沼實と山上武夫の二人が、軍国主義を貫き、ひたすら戦争ムードが漂う、暗い世相の時代に、今迄誰もが考えもつかなかった、何か妙に突然心が明るくなってしまう【エッサエッサ、エッサホイサッサ】等と言う、極めて奇妙な言葉を使ったお猿のかごやを発表すると、明るい話題に飢えていた巷に、爆発的大ヒットとなり、翌昭和14年に姉妹作品として見てござるを発表、これ又爆発的な大ヒットを記録します。

「童謡の使命」 子供から大人迄誰もが気軽に歌えるわらべ歌、唱歌、童謡の持つ、大事な使命の一つに、時代の不合理等を的確に捉え、鋭く突き、それを後世に伝えると言う、どちらかと言うと反骨的精神が見られるのと同時に、人々に勇気、やるき、希望等を抱かせると言った実に奥深い使命感を持つ音楽が【真】の童謡でもあると言えます。

山上と海沼の二人は、その様な使命感をしっかりと貫き通し、これぞ真の童謡! とも言えるのが、正にこの、2つの素晴らしい傑作曲です。

それ故、作曲家の海沼實は童謡音楽研究家から、最後の童謡作曲家とも言われています。

| 代表作品 | ||

| 曲名 | 発表年 | 作詞 |

| 「お猿のかごや」 | 昭和13年 | 山上武夫 |

| 「見てござる」 | 昭和14年 | 山上武夫 |

| 「あの子はたぁれ」 | 昭和14年 | 細川雄太郎 | 《この曲は当初「泣く子はだあれ」と言う少々暗い感じのタイトルでしたが、海沼が「泣く子」ではどうしても暗いムードになってしまい、明るい曲想が浮かばないと言う事で「あの子はだぁれ」に変えられ、更に海沼の要望で「だぁれ」を「たぁれ」にして、この明るくて素晴らしい名曲が生まれたのです 》 |

| 「ちんから峠」 | 昭和14年 | 細川雄太郎 |

| 「烏の赤ちゃん」 | 海沼實 | |

| 「里の秋」 | 昭和16年 | 斉藤信夫 |

| 《戦後直後のNHKの「外地引き揚げ同胞の午後」の番組テーマ曲で、川田正子の歌で大ヒットする》 | ||

| 「蛙の笛」 | 昭和21年 | 斉藤信夫 |

| 「みかんの花咲く丘」 | 昭和21年 | 加藤省吾 |

| 「夢のお馬車」 | 昭和22年 | 斉藤信夫 |

当時、気鋭の歌人の細川雄太郎が、この海沼の作曲姿勢に深く感動し、自らわざわざ作詞の申し出をして、発表したあの子はたぁれ、細川の故郷の、滋賀県の光景のちんから峠や、海沼自身の作詞作曲となる烏の赤ちゃん等の作品は、暗く重苦しい軍国主義の時代に皆、明るい希望や、喜びをもたらし歓迎され、昭和16年(1941年)には里の秋そして終戦直後に、多くの人々の心を和ませたみかんの花咲く丘、夢のお馬車と、次々とヒットを記録し、海沼實は、童謡の大作曲家となります。

この海沼の作品を、見事に歌い上げたのが、海沼實の娘の少女童謡歌手の川田正子です。

「長野県と童謡」 童謡の歴史を紐解いて行く過程で、実に不思議な現象が見られるのが節目、節目で大きく童謡の歴史を動かして来た人々に、長野県出身者が多いのには、驚かされます。

【伊澤修二】 明治初期に、アメリカに出向き、世界に目を向け学んで成長して行く日本に、西洋音楽の必要性を見出し、熱心に普及活動を続け東京音楽学校の初代校長となり、近代日本の音楽教育の礎を確立した、伊澤修二の郷里は、長野県伊那市高遠町出身です。

【高野辰之】 故郷、春が来た、春の小川、紅葉、おぼろ月夜 等、数多くの素晴らしい日本の唱歌と童謡の開拓者であり、国文学者としても知られる、高野辰之は、岡山県出身の作曲家岡野貞一とコンビを組み、作詞を手掛け、唱歌と童謡の基礎と普及に、多大な貢献を果たした、高野達之の郷里は、長野県中野市永江です。

【竹久夢二】 大正7年、作曲家の多忠亮(おおのただすけ)と、長野県の富士見高原で作られた、宵待ち草の作詞は、竹久夢二。

彼の郷里は、長野県富士見郡富士見町です。

【中山晋平】 生涯で1,770曲もの作曲をした、童謡作曲家として大横綱の本居長世と並ぶ、もう一方の、童謡作曲家の大横綱、中山晋平の郷里は、長野県中野市です。

【草川信】【海沼實】【川田正子】【山上武夫】 大正6年発刊の 赤い鳥 の2代目の編集長を勤め、ゆりかごの歌、タ焼け小焼け 他数多くの名曲を作曲した作曲家の 草川信 の郷里は、長野県松代町です。

昭和13年(1938年)戦争ムード一辺倒の暗い世相に際立った陽気で明るい お猿のかご屋 と、見てござる で人々を大いに元気づけ戦争末期から戦後にかけて大活躍し、最後の童謡作曲家とも言われる偉大な作曲家 海沼賓 と戦後の敗戦でうちひしがれた多くの人々を元気づけた、海沼の娘の天才少女歌手 川田正子 そして 孝子、作詞家の 山上武夫 は皆、長野県松代町出身です。

「関東甲信地区」 ここに掲げた、長野県出身者達は皆、童謡を拡める活動に於いて常にその時代、その時代を力強く引っ張って来た達人ばかりです。

そして、童謡史上、忘れられない偉人の中に、明治唱歌を世に拡めた、大作曲家の井上武士の郷里は長野県のお隣、関東の群馬県です。

大作詞家の野口雨情は、お隣ではありませんが、茨城県です。

この様に長野県を中心とする、関東甲信地区に、童謡の歴史を作り上げた、偉大な童謡関係者が多いのは、果たして、何か関係があるのでしょうか?

「新時代の幕閣け」 大正7年(1918年)アメリカの音響メーカーのコロンビアとビクター社が発明王エジソンの蝋版畜音方式に変わる、画期的な電気録音方式のマイクロフォンを用いる機材を開発し、世の中に突然「SP盤レコード」が登場し、世界は一変! 一躍レコードブームの幕が引き上げられます。

直ぐに、日本でも手巻式蓄音機ブームが起こり、レコード時代の幕が華々しく切って落とされました。

「ラジオの登場」 1922年にはアメリカ・ピッツバーグでラジオ放送が始まり、日本でも3年後の大正14年(1925年)に、NHK(JOAK)がラジオ放送を開始し、世の中の空気は、ドラマチックに様変わりします。

これに呼応し、大正時代後半の童謡史は「レコード童謡時代に突入して行きます。

「レコード童謡」 レコードの登場は、それ迄の世の中の一般概念の、音楽イコール⇒西洋音楽、即ち高嶺の花! と言う無条件意識が、頭を支配していたのを大きく変え、手軽に音楽が穂ける様になった事は、人々に大きな驚きと喜びを与え、大歓迎されたのです。

即ち庶民にとっては一歩遠い世界にいた縁遠いい音楽が、身近なレコード童謡と言う、新たな機械の登場により、極めて身近な物となったのです。

このレコード童謡、推進の立役者となったのが、巨匠山田耕筰でした。

レコードやラジオの登場は、世の中全ての、価値観や概念等を、劇的に変えてしまい、赤い鳥の様な書き物の時代は、それ迄の時代とは大きく変わり急速に、発行部数が減少していってしまったのも事実です。

歌は世に連れ,世は歌に連れ!

「偉大な作曲家」 赤い鳥と言う雑誌が齎(もたら)した、童謡運動の前期と、後期に分けますと、大きなカを発揮したのは前期で、

本居長世、成田為三、弘田龍太郎、草川信と言う偉大な作曲家が中心となり、

そこに山田耕筰他多くの音楽家が協力し合い、童謡運動は大いに進展しました。

「赤い鳥の終刊」 大正時代を象徴する、一つの雑誌、赤い鳥。

この雑誌が核となり、童謡運動が拡まり、大ブームを引き超しましたが、時代が昭和になりますと、大正ロマンだ! とか大正デモクラシーだ! 等と言っていられ無い程、第一次世界大戦の皺寄せ等から、世界経済が急速に逼迫(ひっぱく)し、一気に衰退の道を辿り始め、赤い鳥は世界大恐慌の年の、昭和4年(1929年)には一時、休刊に追い込まれ、昭和6年(1931年)に一度は復刊しましたが、昭和8年(1933年)主宰者、鈴木三重吉他界で、終刊となりました。

「童謡の終焉」 延々と、80数年に亘る軍国時代、のの中で生まれてきた童謡には、聞違いだらけの悪政で、不満に満ちていた世の中に、敢然と立ち向かうと言った反骨精神をどこかに、盛り込む事が求められる、正にその時代、その時代を映し出す使命を貫いていましたが、太平洋戦争が終わり、平和な時代になると、童謡その物の価値感が多少、変わって来てしまった様にも思われます。

そのような見方をすると、海沼賓が時代を締めくくる最後の童劇作曲家と、言われるのも、一理あるかも知れません。

「昭和26年」 この冊子で取り上げている童謡とは、筆者の身勝手な判断で、大正6年に誕生し、太平洋戦争が終結し、軍国主義のほとぼりが冷める、昭和26年頃迄と限って、決めつけている所があります。

初期の代表的童謡作詞家(完)

童謡目次 1 童謡の始まり 2 童謡の歴史 大和田建樹...滝廉太郎 3 童謡の登場 4 初期の童謡作曲家長野県と童謡童謡の終焉 5 初期代表的作詞家野口雨情北原白秋... 赤い鳥と

金の船その後 作曲家と作詞家 6 おわ

りに

|

|

|

|

|

|

|

|

目次 ページトップ 次ページ