|

|

|

|

|

|

|

|

改訂版

改訂版近代日本の音楽の原点は 童謡 に有り! 日本の近代音楽史と童謡の始まり 春川ひろし:著

童謡目次

1 童謡の始まり

2 童謡の歴史

大和田建樹...滝廉太郎

3 童謡の登場

4 初期の童謡作曲家長野県と童謡童謡の終焉

5 初期代表的作詞家野口雨情北原白秋...

赤い鳥と

童謡目次

1 童謡の始まり

2 童謡の歴史

大和田建樹...滝廉太郎

3 童謡の登場

4 初期の童謡作曲家長野県と童謡童謡の終焉

5 初期代表的作詞家野口雨情北原白秋...

赤い鳥と金の船その後 作曲家と作詞家 6 おわ

りに 1 童謡の始まり 時代背景概略 「日本の近代音楽史の始まり」

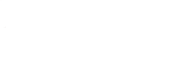

江戸城天守閣 『江戸図屏風』に描かれた 元和度もしくは寛永度天守

江戸城天守閣 『江戸図屏風』に描かれた 元和度もしくは寛永度天守出典:ウィキペディア

1603年に徳川家康が、江戸に幕府を開き、世界史の観点から見ても非常に珍しい260年以上もの長き間、戦争の無い国家となった江戸の時代が、1867年に終わり、鎖国を解き、文明開化をして、新たな近代日本を目指します。

1603年に徳川家康が、江戸に幕府を開き、世界史の観点から見ても非常に珍しい260年以上もの長き間、戦争の無い国家となった江戸の時代が、1867年に終わり、鎖国を解き、文明開化をして、新たな近代日本を目指します。この激動の時代から、現在に至る、日本人の心の、大きな支えとなる物が、わらべ歌や唱歌から引き継がれ、大正時代に生まれた童謡と、言う音楽であった事を知らされると、皆さんどう思われるでしょうか?

今では、そのわらべ歌や唱歌、そして初期の童謡とは一体何ですか?と 言う程、人々に多くの感動や感銘を与え、その時代、その時代を的確に映し出している、初期(⇒創成期)の童謡は、極めて遠い過去の物となり、人々から忘れ去られて行く存在になってしまいましたが、明治⇒大正⇒昭和と言う時代を力強く、生き抜いて来た多くの人々の心の中には、童謡は、しっかりと焼きついており、この数多くの素晴らしい童謡は、いつでも人々に生き生きとした活力や、多くの元気や、勇気をもたらして呉れますので皆さん、童謡は大好き! と言うだけでなく、畏敬の念さえ持ち、大切な心の糧(かて)となっている素晴らしい物!

それが、素晴らしい数々の初期童謡です。

戦争の無い平和な現在は、毎年500曲を超える程の童謡が作られる時代になりましたが、創成期の初期童謡の源や、一つ一つの素敵な童謡誕生の時代背景を知ると、童謡そのものが、もっともっと、楽しい物となります。

さあっ、皆さん これから

その 童謡 のルーツ探索の旅に

出掛けて見ましょう!

その 童謡 のルーツ探索の旅に

出掛けて見ましょう!

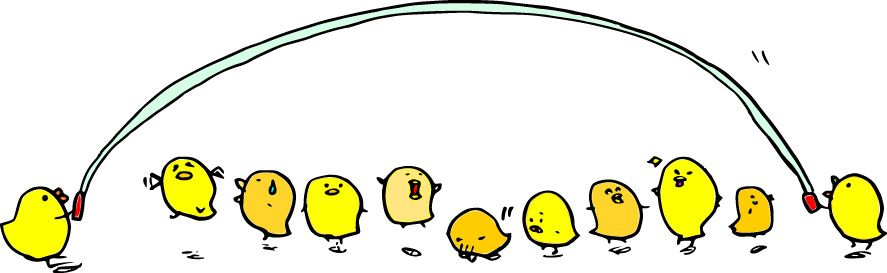

童謡誕生の歴史 江戸時代から太平洋戦争の終結まで 「江戸時代後期(1800年代~)」 1603年から、264年もの長き間続いた 江戸時代 は、海外との交流の場を長崎の出島だけにし、朝鮮、中国、オランダ(当初は ポルトガル も含まれていましたが、キリスト教禁止の理由で、暫く後に、除外されました)以外の国とは頑(かたく)なに 鎖国 を貫きましたらので、あらゆる交易品や、文化芸術等は、殆ど流入して来なかったのですが、それはそれで、今では世界に誇れる素晴らしい、日本独自の美しく素晴らしい江戸文化の花が咲く 絶好の機会ともなりました。

この江戸時代の後半(⇒幕末)に庶民に受け入れられた歌(唄)の数々は、 宮廷音楽(雅音楽を含む)の類

歌舞伎や能、浄瑠璃等の興行演芸の際の楽曲

お囃子(はやし)等、民謡、端歌(はうた)、小唄、長唄(ながうた)、俗曲(ぞっきょく)の類

わらべ歌⇒縄跳び歌 一般大衆の中には実に数多くの歌曲が存在し、人々に受け入れられていた様です。

後の世に登場する 唱歌 や 童謡 に該当する、子供達の唄の類は 子守歌、かぞえ唄、手合わせ歌、まりつき歌、なわとび歌 等々わらべ唄 と称され、更に各地に深く根づいた 民謡 や 馬子歌 の数々が有りました。

これ以外にも、庶民の生活の中には、かなり数多くの旋律が、存在していた様です。

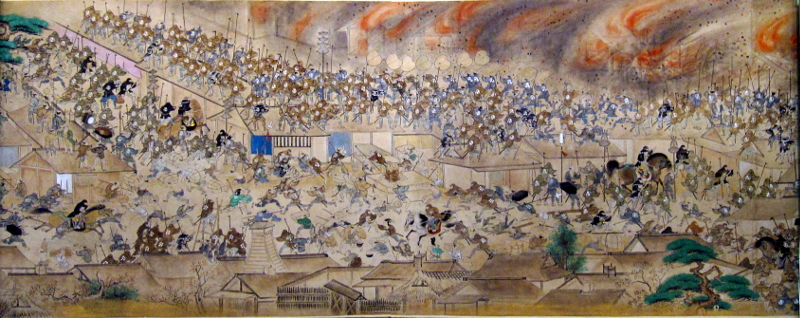

「明暦(めいれき)の大火」

明暦の大火を描いたもの

江戸火事図巻(田代幸春画、1814年)

出典:ウィキペディア

初代家康の時代から、幕府の考えの根底は、常に軍事優先の徹底して江戸の町を頑(かたく)なに、外敵から守る事が主体でしたが、それから半世紀程経ち、世の中が少し落ち着き始めた 第四代将軍、家綱(1641~1680)の時代に、本郷から出火し、瞬く間に江戸の市中と、江戸城の天守閣さえも、焼き尽くしてしまった大火災 振袖大火 とも言われる、明暦の大火 (1657年⇒死者、凡そ10万人)が起こります。

初代家康の時代から、幕府の考えの根底は、常に軍事優先の徹底して江戸の町を頑(かたく)なに、外敵から守る事が主体でしたが、それから半世紀程経ち、世の中が少し落ち着き始めた 第四代将軍、家綱(1641~1680)の時代に、本郷から出火し、瞬く間に江戸の市中と、江戸城の天守閣さえも、焼き尽くしてしまった大火災 振袖大火 とも言われる、明暦の大火 (1657年⇒死者、凡そ10万人)が起こります。「両国橋」

葛飾北斎「冨嶽三十六景色 御厩川岸 両國橋夕陽見」出典:ウィキペディア

この未曾有の大災害の復興に際し、将軍家綱は、庶民の方に、しっかりとに目を向けた、叔父で有り、指南役でも有る、後見人の保科正之の忠告を、忠実に取り入れ、完全に焼か落ちてしまった、江戸城の天守閣復興の為に大金を費やすのでは無く、この大災害を引き起こした要因の一つが、川によって庶民の逃げ場が無かった事で、多くの犠牲者を出してしまった事を、重く見て、復興の手始めに、隅田川に上総(かずさ)(⇒現在の千葉県)の国と、江戸(⇒武蔵の国)の国を繋ぐ、両国橋を設ける大事業を行います。

この未曾有の大災害の復興に際し、将軍家綱は、庶民の方に、しっかりとに目を向けた、叔父で有り、指南役でも有る、後見人の保科正之の忠告を、忠実に取り入れ、完全に焼か落ちてしまった、江戸城の天守閣復興の為に大金を費やすのでは無く、この大災害を引き起こした要因の一つが、川によって庶民の逃げ場が無かった事で、多くの犠牲者を出してしまった事を、重く見て、復興の手始めに、隅田川に上総(かずさ)(⇒現在の千葉県)の国と、江戸(⇒武蔵の国)の国を繋ぐ、両国橋を設ける大事業を行います。「元禄時代」 この、今までに無い庶民の生活をしっかりと見据え、重視する姿勢を見せた、粋な政策に、江戸庶民は江戸の町と将軍を、こよなく愛する様になり庶民の生活レベルや意識改革等もここから大いに発展し高まり、空前絶後となる、通算260年以上に亘り、戦(いくさ)の無い、天下泰平が続く、徳川の長期政権が始まるのです。

後の、 徳川八代将軍、吉宗(1684~1751)は、庶民の声を、多く取り入れる為の、目安箱を設置したり、享保の大飢饉(1716~1745年)の際も、直ぐに力強い改革等を実行した事等から、庶民から、八十八将軍、米将軍或いは名君とさえ、称されます。

実は、賢い庶民の方は、自分達の町や生活が少しでも良くなり、楽になる事の方が、最優先で有り、訳の分からない我儘をゴリ押しして来る、将軍やお役人に対して無駄に盾付く事等はせず、適当に崇め、おらが町を作る方に、大いに専念する時代です。

こうして、素晴らしい庶民の力が際立つ、元禄時代がは大きく開花し、特に芸能芸術分野は、その頂点に達し、世界史の観点からも、実に素晴らしい、独特の文化を開花させるのです。

「わらべ歌」 庶民や、子供達が気軽に楽しめるわらべ歌も、大いに発展普及し、驚いた事に、この時代に既に、分かっていたのでは? と思われる程、人々の健康に良いと思われる、 今で言う音楽療法的な要素を持つ、手や指を活発に動かし、楽しく歌うわらべ歌や手合わせ歌が、数多く存在する事で、これらは、江戸わらべ歌、江戸子守唄、江戸お手合わせ唄等と分類され、多少の変化はしていますが、一部地域で長い時を経た現在でも、しっかりと伝承され、立派に歌われ続けています。

「あんたがたどこさ」 「おちゃらかほい」 「通りゃんせ」 「せっせっせ」 「かごめかごめ」 「花いちもんめ」 「ひらいたひらいた」 「お江戸日本橋」 「かぞえ歌」 「子もり歌⇒ねんねんころり~よ~」 「ずいずいずっころばし」 「どじょっこふなっこ」他 これらのどれもが、皆さんの心に深く、しっかりと浸透しているのには驚かされます。

「黒船来航から明治初期」

ペリー黒船艦隊の内の1隻 出典:ウィキペディア

江戸幕府にとって、最大の出来事となりました鎖国を解き、開国を迫るアメリカのペリー提督率いる黒船来航1853年(⇒「いやでござんすペリーさん」)事件。

江戸幕府にとって、最大の出来事となりました鎖国を解き、開国を迫るアメリカのペリー提督率いる黒船来航1853年(⇒「いやでござんすペリーさん」)事件。この事件から15年の歳月を費やし、薩英戦争(⇒日英戦争)や、国内戦争を経て、1868年に明治維新となり世界に窓口を開いた為、海外から急激に新しい文化が流入する事となりました。

音楽の世界にも当然、大変革が起きましたが、この時代は未だTVもラジオもレコードも外国語辞書すら無い、時代でしたので、全ての改革改変には、今とは違い、どれもこれも、大変な時間が掛かりました。

「文部省」 新政府は文明開化を実施、明治3年(1870年)には寺小屋に代わる新たな学校教育制度を開始、文部省を設け、学問教育に力を注ぎますが、未だ未だ音楽(音楽とは西洋音楽 ⇒ 洋楽と言うのが一般常識の時代)そのものの評価は極めて低く、正式に音楽が学校教科として取り上げられるには、更に10年以上もの、長い年月(としつき)が必要でした。

「明治時代中期(明治20年代1887年~)」 一般社会での音楽に対する価値観等は、極めて低かった明治中期に、子供の情操教育に音楽教育は大切な物である、と真剣に取り組んだ先人は数多くおられる中、真新しい洋楽の訳詞や、唱歌の作詞を自ら手掛け、音楽教育は子供の情操教育に絶対必要不可欠な物である! と時の文部省を動かし、音楽教科を正式教科とするのに、貢献した人物が、四国宇和島出身の大和田建樹(おおわだ たけき)です。

氏の名前は自ら、作詞をした鉄道唱歌 作曲:多 梅雅(おおの うめわか)でも、良く知られています。

「鉄道唱歌」

日本の鉄道開業時の 蒸気機関車

出典:ウィキペディア

この鉄道唱歌の歌詞の内容は、66番迄書かれた実に凄い物で、この歌詞の中身を知ると、当時の学校教科では未だ取り入れられていなかった社会、地理、歴史と言った各科目の学習もかなり、多く会得出来たので、教材等が枯渇していた、この時代の学問に旺盛な興味を持つ人々は、この66番迄の歌詞全てを丸暗記すると言った事が、大流行しました。

この鉄道唱歌の歌詞の内容は、66番迄書かれた実に凄い物で、この歌詞の中身を知ると、当時の学校教科では未だ取り入れられていなかった社会、地理、歴史と言った各科目の学習もかなり、多く会得出来たので、教材等が枯渇していた、この時代の学問に旺盛な興味を持つ人々は、この66番迄の歌詞全てを丸暗記すると言った事が、大流行しました。と同時に、わらべ歌 に代わる全く新しい唱歌と言う目新しい言葉も、この鉄道唱歌の普及によって、人々に確実に深く浸透して行ったのです。

正に大和田建樹の行った業績は、絶賛に値する物です。

大和田建樹は自費で明治唱歌第一集を編纂します。彼の地道な努力のお蔭で文部省は音楽教科の大切さを認識し、明治21年(1888年)、正式に学問教科に取り入れます。

「文部省唱歌」 この時代から、今日(こんにち)に至る長き間、多くの日本人の心の歌として人々に喜ばれ、後の童謡の源となる文部省唱歌は、この大和田建樹の手掛けた、明治唱歌集(その後第2~4集が編纂される)が、母体となって出来ているのです。

「明治時代後期(1900年代明治33年~)」 この時代、無秩序に入って来た、洋楽の殆どは欧米の古典派やロマン派の作品が主で、中には、子供の情操教育には全く関係無い、とんでもない物も混在していましたが、その整理等は、未だ誰一人として出来ない時代。

巷では従来のわらべ唄とは一味異なる、唱歌と言う目新しい音楽なる物に人々が、少しずつ目を向ける気運が出始め、漸く、音楽の質なる物が、論じられる様になってきます。

日本の音楽史研究家の第一人者であられる『小島美子』先生の書かれた、日本童謡音楽史(第一書房)で各時代の分類が大変分かり易いので、少々引用させて頂きますが

『小島美子』先生は

この明治時代の後期が、 日本の近代洋楽史の第一期 と分類されています。 「大正時代 大正元年(1912年)~」 今から百数年前の、大正時代のご時世は、古今東西、変わる事の無い低次元の塊(かたまり)の政治家共が、富国強兵 とか質実剛健等と称し、庶民のささやかな夢や希望等を、一切無視し、闇雲に身勝手な軍国主義を貫き続けます。

「大正ロマン」 明治天皇が亡くなり、多くの庶民は密かに、これからはいよいよ自由を歐歌(おうか)出来る大正ロマンだ! 大正デモクラシーだ! と、悲惨で無意味な戦と決別して、先ず人として生きる望みを模索していたのですが、一向に、その夢が叶えられる事の無い、と言った虚しいこの時代の芸術分野は、皮肉な事に八代将軍、吉宗の元禄時代と、並び称賛される素晴らしい時代とも申せます。

「元禄時代」 元禄時代 の芸術や文化他の凄さ、素晴らしさと言うのは、とても一言では申せません。

これはほんの氷山の一角ですが、元禄時代の象徴とも言われる、 浪花の浮世草子作家の井原西鶴、 浄瑠璃、 歌舞伎の作者の近松門左衛門、 歌人の松尾芭蕉、 或いは歌舞伎、 能、 浄瑠璃等の芸能役者 他、

この元禄時代の流れを引き継ぎ 時代は少々ずれますが、

浮世絵の世界では、喜多川歌麿、 葛飾北斎、 東洲斎写楽、 安藤広重、他、 あらゆる分野で、世界に誇れる日本独自の文化が、実に数多く開花した素晴らしい時代となりました。

そして大正時代は、正にその元禄時代と並び称賛される程の芸術文化が開花した特筆すべき一時代とも申せます。

「庶民の力」 これは、見方を変えますと、いつの時代も古今東西、腐り切った、最低最悪のトップの輩故の、結果とも申せます。

先程登場の、米将軍或いは、名君と言われた 八代将軍、吉宗も、只々己の都合を優先させ、己の目先の事しか見えずの低レベルの無知無能の、おだて上げていなければ、何をしでかすか分からないと言う、幼稚で無能な支配者を、賢い庶民は方は表向きは、名君等と言いつつ、心の中は馬鹿バカしくて呆れ返り、冷ややかに蔑(さげす)んでいた、表れでも有るのです。

「戦争ムード一色」 1912年からの大正時代は、幕末から明治に始まる国内各地の内戦が発端となり、悲惨な戦争ムード一辺倒の軍国時代の到来で、軍部が主導権を握り、日支事変、日露戦争、大正3年(1914年)には第一次世界大戦が勃発、大正6年(1917年)終戦、戦勝国の仲間入りをした事で、巷には浮かれた多くの国民が愛国主義だ、純国精神だ 等と訳の分からない主義主張や、偉そうに、日本人は日本古来の伝統や文化を生かした、表現等を求めるべきだ! と言った気運が高まり、子供の音楽も西洋音楽の押しつけでは無く、伝統文化に基づいた日本独自の物を! と言った、身勝手なおらが気運の振る舞いが、随所に表面化して来ます。

果たしてこれが正しい、純国主義 でしょうか?

多くの国民は勝とうが負けようが、ともかく、戦争は嫌だ! と言った気運ですが、間抜けな上層部は、ひたすら軍国主義を貫き通し続けるのです。

「雑誌赤い鳥」 大正6年(1917年)日本の近代音楽史に実に大きな出来事の一つとなる 赤い鳥 と言う、一つの画期的な雑誌が発刊され、今迄に無い子供の情操教育として童謡と言う全く新しい言葉が世に登場し、これが絶大な支持を得て、ここから童謡運動が一気に拡まり、日本の近代音楽史は、急速に動き出します。

『小島美子先生』は

この大正時代の前期が、 日本の近代洋楽史の第二期 と分類されています。 大正時代を代表する3大名曲 「 大正ロマン 」 明治45年⇒大正元年(1912年)の明治天皇の崩御は、大ニュースで庶民の多くは、これからは、自分達の生活が少しでも豊かになる事を! と切なる願いを持ち漸く、我々の時代が! と、大きな夢を膨れ上がらせますが、相変わらず、時の無能政府は、ひたすら 軍国主義 を貫き通します。

大正ロマンだ! 大正デモクラシーだ! 等と、淡い夢を膨らませていた庶民の願いや、想い等はどこえやら、この時代の、人々のやるせない心情と世情を的確に表している、時代を代表する曲は?

①『宵待草』

竹久夢二/画・作詩

セノオ楽譜 「宵待草」 (表紙)

出典:竹久夢二美術館 所蔵作品

大正7年

大正7年(1918年) 作詞:竹久夢二、(後に西条八十が第二節を作詞) 作曲:多 忠亮(おおの ただすけ)

大正3年~大正7年(1914~1918年)nお第一次世界大戦が終わり、これからは戦争の無い、平和な時代がやって来る! と夢を膨らませていた、画家で、詩人の 竹久 と バイオリニストで作曲家の多(おおの)の二人が、長野県の富士見高原で、作り上げた、正に庶民のやるせない気持ちを彷彿、とさせる一曲。

このま~て~どく~らせ~ど~には、いつになっても、平和な時代が、こない と言う、やるせなく切ない、深い意味合いが込められています。

②『船頭小唄』 大正10年(1921年)作詞:野口雨情、

作曲:中山晋平

悪政故の、庶民の食糧難で、正に生きてゆく事さえ辛いやるせない、大正時代の庶民の心情を、切々と記した 雨情のこの曲が、大正10年に書き上げられ、中山晋平が作曲しますと、当時では有り得ない、レコード化が為され、発売されます。

これが空前の大ヒットを記録し、そのヒットに映画会社も目を付け、大正12年(1923年)の正月映画を作り、大ヒットを記録し、この船頭小唄のレコードと映画の話題が巷で沸騰していた、その年の(大正12年)の9月1日に死者9万人以上となる、関東大震災が発生します。

この歌詞が、余りにもこの震災後の、世情と、ぴたりと一致していたので、人々は作詞者野口雨情は未来預言者では? と噂される程の、大正時代を代表する名曲。

③『籠の鳥』 大正14年(1925年)作詞:千野かほる、

作曲:鳥取春陽

膨大な軍事費を使い、軍国主義を貫き、庶民の生活の事等一欠片も考えない、実に暗い、世相で、食糧難故(ゆえ)の口減らし の為、遊郭に身売りされた年若い娘と、同じ様な理由で商家に、丁稚奉公(でっちぼうこう)として身売りされた、少年との悲しい恋物語りで、2年前の大正12年に空前の大ヒットを記録した船頭小唄にあやかり、柳の下の二匹目の泥鰌(どじょう)を狙ったこの曲に、映画会社が飛びつき映画化され、見事に、大ヒットしました。

これも又、その時代の情景を明確に映し出しています。

以上、この3曲が大正時代を代表する曲として、挙げられます。

歌は世に連れ、世は歌に連れ! 上の3つの曲でもお判りの通り、今から凡そ百年前に、生まれた童謡の大きな一つの使命とも言えるのが、その時代その時代に起こった光景を、つぶさに 描き出し、しっかりと記録する、と言うのが 童謡 の大きな特色の一つとなっている事で、この冊子では、この特色をしっかりと色濃く持つ、初期の童謡を、敢えて童謡として、取り上げて扱っている事を、どうぞ、お含み置き下さい。

「大正後期 ⇒ 昭和初期(1926年~)」 大正時代を象徴する、3つの代表曲でお解りの通り、この時代の庶民は国のトップが押し進める、何一つ正しい事の無い、軍国主義と言う国策に、密かに反発し抵抗を感じつつも、表面切っての反対活動等は一切出来ない! と言う もんもんとした気持ち! と言った時代でした。

皮肉なことに、この様なバカトップによる、弾圧、しいたげ、絞め吐け等々の悪政社会が、芸術分野を美しく開花させ、特に童謡なる物を世に産み出し、大きく成長させたとも申せます。

大正ロマン ⇒ 大正デモクラシー 「復興の時代」 大正12年(1923年) 9月の 関東大震災 は、人々に大ダメージ、それからの数年間は正に、復興の時代となりました。

大正12年関東大震災での

大正12年関東大震災での京橋の第一相互ビルヂング屋上より見た

日本橋及神田方面の惨状 出典:ウィキペディア

「植民地政策」 昭和3年(1928年)頃から、軍国主義に終始するお役人の、お粗末な低次元脳ミソは、己が生きて行く為の手段として、お決まりの自己評価、自己美化に終始し先方、即ち、相手のご都合立場等は一切無視した、俺(おら)が意識むき出しの手前勝手な、大日本帝国主義 とやらの、最低最悪な 植民地政策等を振りかざす考えが更に強まり時代は正に、哀れで惨めで悲惨な、暗黒時代へと果てしなく突き進んで行きます。

「暗黒時代」 昭和4年(1929年)10月24日(木)(BLACK THURSDAY !)の、アメリカN・Yウォール街の、証券取引所から、世界中を巻き込んだ世界大恐慌! が発生、日本も例外無く、その荒波に巻き込まれ、暗い世相は、更に暗くなり、自己中心で凝り固まった、低次元政治家達には一層、歯止めの利かない軍国主義に更に拍車がかかり近代日本の 暗黒時代は制御が利かず、むくむくと、膨らんで行きます。

『小島美子』先生は、

この大正後期から昭和初期が、 日本の近代洋楽史の第三期 と分類されています。 「昭和初期(1925年~)⇒ 昭和20年代(1945年~)」 「昭和初期(1925年~)⇒ 昭和20年代(1945年~)」 大正9年(1920年)からの、1920年代に入るとアメリカで突如こちらも相変わらず次元の低い、自己中心で凝り固まった無知無能のアホで間抜けな、訳の分からない連中が、ともかく、旧体社会をぶち壊し、只変革だ! 只改革だ! と大いに、狂いに狂った時代。

それ故、この時代は、 ローリング・トゥウェンティース⇒狂乱の20年代(THE ROARING 20’TH) と呼ばれ、そのアホで何一つ正しい事の無い間違いだらけの間抜けな輩が引き起こしたツケが、昭和4年 (1929年) 10月24日のウォール街の破産となり、世界中が、大いに苦しみ抜いた世界大恐慌時代に突入となりました。

「世界大恐慌」 世界中の人々は、この大恐慌時代に、生きる方向性を完全に見失い食に飢え、職に飢え、明るさに飢え、日々の辛さを克服出来る物を強く模索し、不透明な世相から、逃れよう、或いは忘れ去ろうとする気運から、巷では常に安易に、刺激の強い快楽を求める模索行為が拡大し、モダンファッション、ジャズやダンス、麻薬と酒、と常に新しい物を追い求め、それに歯止めが一切かからない風潮で、海のこちらの日本も例外無く、アッパラパー、モボ、モガ《当時の流行語》と言った言葉が流行ります。

「内務省」 やがて、内閣政府が眉尻を吊り上げ、庶民の娯楽迄にも規制を設けブレーキを掛け始め、昭和13年(1938年)からは、今の時代には無くなりましたが 内務省 なる物が、堂々と純国主義だとか八紘一宇とか言う、訳の分からない、御旗(みはた)を振りかざし、庶民の娯楽の一つの音楽にも、間違いだらけの検閲やら規制を、強め始めます。

「2ビート時代」 全ての音楽活動の主柱は常に、富国強兵⇒国家啓蒙、国威高揚なる物が第一前提となり、全ての音楽の検閲では、2ビートリズムでマーチテンポの、軍歌調が主体の、時代となります。

「止まらない暗黒時代」 ここから日本の近代音楽史上、最低最悪の暗黒時代が始まり、幼児向けの音楽唱歌や童謡さえも、一つ一つが検閲、規制の対象となり、全てが暗い、大正時代に庶民が、密かにコツコツと生み出し、小さな芽を出し始めていた素晴らしい芸術や文化の分野も、全てが成長する事無く、全てが、真の暗黒時代となってしまったのです。

軍国時代の終焉 「太平洋戦争終戦 」

1945年の原爆ドーム

1945年の原爆ドーム 出典:ウィキペディア

昭和20年(1945年)8月6日広島に、8月9日には長崎に原爆が投下され、8月15日、日本は全面降伏と言う形で、太平洋(大東亜)戦争が終りました。

昭和20年(1945年)8月6日広島に、8月9日には長崎に原爆が投下され、8月15日、日本は全面降伏と言う形で、太平洋(大東亜)戦争が終りました。これで幕末以降、明治の前後に薩英戦争や、日本各地で起こった、数々の内戦、戊辰(ぼしん)戦争や西南戦争を経て、日支事変や日露戦争、大正、昭和に第一次世界大戦や、太平洋戦争と、延々80年以上もの長き間続いた、何一つ正しい事の無い、無意味で間違いだらけの日本の軍国主義時代が漸く終わったのです。

「幕末の再来」 延々と、長き歳月(としつき)軍国主義を貫かれ、単調な(強、弱、強、弱)の軍歌調の2分の2拍子のリズム感覚の音楽だけで、鍛えられた国民の心や、耳には軍歌調の流れを組んだメロディーやリズムしか、心が癒され無い、と言う完全な、音楽音痴となっていた、哀れな日本人社会に突然、全く異次元感覚のセンチメンタル・ジャ一ニーやテネシー・ワルツ 等の、ジャズメロディーがガンガンと入り込んで来たので正に、驚き(⇒カルチャーショック)!

これは正に、

幕末から文明開化の時の

日本社会が経験した現象の再来です。

「コカコーラ」 世の中には突然、チューイン・ガムやチョコレート、ビーフステーキ等に加えて、コカコーラや、アイスクリームが登場し、ジャズやポップス、ダンス、ウィスキーや洋モク、ジーンズ・ファッション等の登場は、特に単調な2ビートの軍歌調のリズムで長年鍛えられて来た年配者には、直ぐには馴染(なじ)める代物(しろもの)ではなかったのですが、いつの時代も時代の動きに敏感な若者が、いち早く飛びつき、時代の変革を猛スピードで、推し進めて行きました。

「軍歌メロディーとリズム」 終戦直後に巷で大ヒットした曲は、どれもこれも上辺だけは一見、平和調になっていますが、母体のメロディーとリズムは、全て軍歌調そのものです。

戦後最初のヒット曲のリンゴの歌や鐘の鳴る丘もレッキとした軍歌調です。

歌謡曲の戦後初の大ヒット曲、 昭和21年(1946年)の岡晴夫の歌った演歌、東京の花売り娘 や、 それに続く 昭和23年(1948年)の 鳴くな小鳩よ 等も間違い無く皆、レッキとした軍歌調そのものです。

子供達の為に書かれた、

| 曲名 | 作詞 | 作曲 |

| 「お山の杉の子」 | 吉田テフ子/ サトウハチロー | 佐々木すぐる |

| 「鐘の鳴る丘」 | 菊田一夫 | 古関裕而 |

この様に 幕末 から 明治、大正、昭和 の時代を、延々80数年以上もの長き間、続いた日本の軍国主義の時代から突然、民主主義へと移り変わる時代の、変革改革には、並大抵の物では無い、大きなうねりが生じています。

この様な世相を確実に捕え確実に表しているのが歌で有り童謡なのです。

太平洋戦争直後の四大名曲 「四大国民愛唱歌」 太平洋戦争終結直後、全てを戦後復興に、掛けていた多くの日本人を、勇気づけ力強く励ましてくれた、実に素晴らしい、これらの四っつの曲が無かったら、世界的に見て驚異的と言われる、その後の日本の戦後復興は先ず、有り得なかったであろう! とさえ言われる、特筆すべき、素晴らしい四大名曲が有ります。

| 曲名 | 発表年 | 作詞 | 作曲 |

| リンゴの歌 | 昭和21年 1946年 | サトウハチロー | 万城目正 |

| 鐘の鳴る丘 | 昭和21年 1946年 | 菊田一夫 | 古関裕而 |

| 青い山脈 | 昭和24年 1948年 | 西条八十 | 服部良一 |

| みかんの 花咲く丘 | 昭和21年 1946年 | 加藤省吾 | 海沼實 |

リンゴの歌 「お蔵入り」

戦後、歌謡曲ヒット第一号の「りんごの歌」を歌った歌手

戦後、歌謡曲ヒット第一号の「りんごの歌」を歌った歌手「 並木路子」 出典:ウィキペディア

この曲の歌詞は、作詞家 サトウハチロー が終戦の 7年前の、昭和13年(1938年)に軍歌の作詞を依頼された際、氏は戦地に赴(おもむ)く若者達に、恐怖と悲愴感の漂った、我田引水的な軍国調ばかり! の歌(⇒詞)と言うのは如何な物か?

この曲の歌詞は、作詞家 サトウハチロー が終戦の 7年前の、昭和13年(1938年)に軍歌の作詞を依頼された際、氏は戦地に赴(おもむ)く若者達に、恐怖と悲愴感の漂った、我田引水的な軍国調ばかり! の歌(⇒詞)と言うのは如何な物か?一つや二つは軍国調とは異る、例え少しでも若者の心が和み、明るい気持ちになれる歌! を、と言う細(ささ)やかな思いを込め、あの 赤い林檎に唇寄せて~ と、書き上げましたが、案の定、当時の腐りきった、お堅い頭の 内務省 の検閲で 「実にひ弱で、この様な歌詞は誠に不謹慎である! 」と、非難や罵声を浴びて、日の目を見る事無くお蔵入りとなっていました。

終戦直後に映画会社から、若者を元気づける映画を作るので、そのテーマ曲として、何か世の中が明るく元気になる作詞を! と言った作詞依頼を受けた、サトウハチローが机の奥にしまってあった、この詞を引張り出し、当時気鋭の大作曲家の 万城目正(まんじょうめ ただし)が作曲。

大ヒットとなります。これも一皮剥けばレッキとした 軍歌調 のメロディーと、リズムそのものです。

「山野三郎」 作詞家サトウハチローの本名は山野三郎でしたが、彼は終戦と共に心機一転、三郎の 3を 8にして、カタカナのサトウハチローに変え、大成功しました。

鐘の鳴る丘 「60万人」

鐘の鳴る丘集会所

出典:ウィキペディア

戦後いち早く、NHK(JOAK)が、60万人を超すと言われる 戦災孤児 を明るく元気づける目的で製作され、大ヒットした子供向けの番組が、長野県の信州、安曇野を舞台とした、鐘の鳴る丘 です。

戦後いち早く、NHK(JOAK)が、60万人を超すと言われる 戦災孤児 を明るく元気づける目的で製作され、大ヒットした子供向けの番組が、長野県の信州、安曇野を舞台とした、鐘の鳴る丘 です。この一つの曲が齎(もたら)した功績は絶大な物が有ります。

主題歌原題の とんがり帽子 作詞:菊田一夫 そして 作曲は、その総数が 3,000曲を優に超す、軍歌や行進曲の、名曲を数百曲書き上げ、大作曲家として第一線で活躍していた 古関裕而 です。

この明るく力強いメロディーとリズムで、多くの子供達に勇気と元気を与えたこの曲も、間違いなく立派な 軍歌調 そのものです。

青い山脈 「反戦派」

青い山脈 青い山脈は、作曲家服部良一が太平洋戦争中に、軍から、徴兵活動を円滑にする為の作曲依頼を受けた際に、既に自身が書き上げていた旋律でしたが、氏は密かに反戦体制派であった為、自分が書いた曲がお国や軍に利用され、多くの若者の心が歪めらてしまう事を憂いて、この作品の提出をずるずるとひき延ばし頑(かたく)なに拒(こば)んでいた為、周りからの圧力は相当なもので、一時は作曲家としての道は、完全に閉ざされてしまったのですが、彼は頑なにこれを貫き抜き通し、終戦を迎えます。

戦後暫くして、漸く世の中が少しずつ明るさを取り戻し始めた、昭和24年(1949年)、若者を元気づける為の青春ドラマ映画青い山脈の主題歌話が、戦時中の汚名も、すっかり挽回した 服部良一 に舞い込んで来ます。

氏は常々、この自分の書き上げたメロディーが、戦後復興の若者達に少しでも役立つ事が出来ないだろうかと、心していましたので早速、偉大な作詞家西条八十にその心を打ち明け、作詞を依頼し、この素晴らしい曲が完成し、藤山一郎の歌声で大ヒットします。

正に、戦後復興時の、日本の若者始め多くの人々に大きな勇気と希望を与えた 青い山脈はこの様にして生まれましたが、

これも間違い無く、戦時中に書かれた 軍歌調 メロディーそのものです。

ここで特筆される、もう一つの名曲が昭和21年9月に作られた「みかんの花咲く丘」です 「みかんの花咲く丘」

みかんの花咲く丘 この曲は、昭和 21年9月25日に、当時始めてとなるNHKが東京田村町の放送局を出て静岡県の伊東市から生番組を放送すると言う事を決定し、その際多くの人にその地 ⇒ 静岡県伊東市を知って貰おうと急遽、NHKが聴取者に何か静岡県が思い浮かぶ詞を書き上げて下さい!と かわいい魚屋さん 等の作品で知られる作詞家、加藤省吾 氏に作詞を依頼、

作曲には お猿の篭屋、見てござる、ちんから峠、あの子はたあれ、里の秋 等多くの素晴らしい作品で知られる童謡作曲家第一人者の 海沼實氏に、

歌手は当時文京区音羽の伝統有る児童合唱団ゆりかご会に所属し絶大な人気を博していた15才の童謡歌手 川田正子 ちゃんにと取り決めをし、3人に託します。

早速、加藤は2番迄の作詞をし、海沼先生の自宅に届けますと帰り際に、出来たら3番までの歌詞をお願いしたい!と言われます。

そこで、加藤氏は海沼先生に何を書いたら? と伺うと、 「正子 ちゃんが歌える様な、そして貴方もお母さんとは会えない辛さがあると思われるので 3番には是非、お母さんをテーマにした作詞をして貰えないだろうか?」 と言われ、直ぐに海沼宅の2階に上がり書き上げたのがあの素晴らしい皆さんの心に焼き付く 「いつか来た丘、母さんと~」と言う3番の歌詞が作られたのです。 実はこの詩の内容の凄さ、素晴らしさは後になって分かります。

NHKの要望通り放送前日の9月24日の朝、東京駅から海沼先生と川田正子ちゃんの2人を乗せた汽車の中で海沼先生はメロディーを書き始め、直ぐに書き上げます。

そして川田正子ちゃんにその歌のレッスンを開始、 車中ぶっ続けの特訓ををし伊東市の旅館に到着するやこれ又レッスンの猛特訓。

ところがここで、大問題が発生! 正子 ちゃんはこの時代の日本の歌のリズム感覚が全て軍歌調の2ビート即ち2分の2拍子が主流でそれがしっかりと染み付いていましたのでこのゆったりした8分の6拍子のワルツ調のリズム感覚が直ぐには馴染(なじ)めず中々上手く歌えません。

「ワルツ感覚」 海沼先生 がこの曲のリズムに当時としては非常に珍しい(⇒2ビートでは無い)8分の6拍子のリズムで書き上げたのにはちょっとした理由が有りました。

東京駅で汽車がガッタンゴットンとゆったりしたリズムで出発をした時の、心地良いリズムに基づきこの曲の最大の魅力で有るおおらかで軽やかな8/6のワルツ感覚のリズムを用いてこの曲を書き上げたのでした。

「特訓」 伊東に着く迄の車中は勿論、旅館のお風呂の中でも更に食事の最中でもレッスンを続けますが中々上手く歌えず、遂に正子 ちゃんは 「この歌は私には歌えません!」 と、言って泣き出す始末。

すっかり困ってしまった 海沼先生 は正子ちゃんに、先日加藤氏お願いして書いてもらった3番の歌詞を正子ちゃんに渡し、ちょっと気分を変えて1番の歌詞から始めている練習を止めて3番の歌詞で練習するようにと勧めます。

するとこの3番の歌詞を繰り返し一生懸命歌い込んだ正子ちゃんは、急変します。

「3番の歌詞」 正子ちゃん自身も戦争で親戚家族を失っていた一人で、この歌詞を歌い込んで行く内に 「私が一生懸命頑張って歌って、少しでも多くの私と同じ様な家族を失った人々に勇気や元気を持って貰えるなら!」 と、深夜遅く迄猛特訓をし、その翌日、当時はNHKと雛(いえど)も屋外用録音機材すら無い時代、リハーサル無しのぶっつけ本番の生放送で全国放送が為されたのです。

「アンコール」 放送終了後のNHK本社には、当時としては有りえない、2百本を超える驚きの電話が鳴り響き 「あの曲をもう一度聞きたい!、あの曲の歌詞が欲しい!、あの曲の譜面が欲しい」 と、たった一度の放送で物凄い大反響を呼び起こし多くの人の心に深く焼きついたのがこの みかんの花咲く丘 です。

「ワルツリズム」 戦前の全てが徹底した 西洋文化排他主義 の影響で、作曲家はそのリズムの使用を極力避け、軍歌調の2分の2拍子の2ビートにするのが一般常識であったのを、《 軍歌の中にも6/8リズムを用いている物も有りますが!》海沼は時代を的確に捉え 「世の中は今迄とは違う感性が求められている」 と、敢えて8分の6拍子の感覚でこの曲を書き上げたのです。

これが今迄に無い新鮮な感覚を齎(もたら)したのでした。

歌謡曲、演歌 「歌謡曲」 歌謡曲の分野で戦後初の大ヒット曲は、

岡晴夫の、

「東京の花売り娘」昭和21年作詞:佐々詩生

作曲:上原げんと それに続く

「蹄くな小鳩よ」昭和23年作詞:高橋掬太郎

作曲:飯田三郎 これらの曲に共通して言える事は、音楽に精通している作曲家達は、皆戦争が終わり、今までに無い、憧れを持っていたジャズに堂々と、取り組める喜びに溢れ、ジャズの感覚を取り入れ書き上げますが、残念ながら周りにはそれを理解できる者は、誰一人として居らずと言った状態で、「そんなんでは誰も聴いて呉れないよっ!」となり、結局仕上がった作品はどれもこれも、従来どおりの立派な軍歌調そのものとなっています。

この時代の日本人の音楽イコール⇒軍歌と言う、80年以上の長き年月(としつき)に亘る刷り込み教育が深く、身に染みついていたのが良くお解り頂けると思います。

「リズム音痴からの脱却」 軍歌調感覚を完璧に叩き込まれていた、哀れな日本人の音楽感覚の常識を打ち破った、戦後最初の素晴らしい童謡が、昭和21年9月《大戦終戦が20年8月》の海沼實作曲、15歳の 川田正子 ちゃんが歌った みかんの花咲く丘 だったのですが、戦後の日本の流行歌(⇒歌謡曲⇒演歌)の分野で、今迄の軍歌調一辺倒の常識を打ち破った、最初の演歌の曲が、何だったか皆さんご存知でしょうか?

「ジャズ演歌」 戦後間も無く今迄に無い、所謂(いわゆる)ジャズっぽい感覚の曲、

例えば、 美空ひばりの東京キッドや

東京シューシャインボーイ(⇒ 靴磨き) 或いは、

淡谷のり子が歌った

数多くの◯◯ブルース と言った曲が数多く登場し、どれも巷の大きな話題を呼びますが、これ等は間違い無く、日本人の心の歌⇒演歌です。

昭和22年(1947年)に

作詞:佐伯孝夫、作曲:服部良一、

高峰秀子が歌った『銀座カンカン娘』 そして、その直ぐ後の

昭和23年(1948年)春に、

笠置シヅ子が歌った東京ブギウギ

作詞:鈴木勝 作曲:服部良一 この2つの曲には、当時の世の中の人々は皆、度肝を抜かれました。

共にこれぞジャズ演歌の元祖と言える最高傑作です。

「銀座カンカン娘」を

「銀座カンカン娘」を歌った歌手「高峰秀子」

出典:ウィキペディア

人々の度肝を抜いた

人々の度肝を抜いた「東京ブギウギ」を歌った

浪花の歌手「笠置シズ子」

出典:ウィキペディア

「音楽に目覚める」 大きな見方をしますと、幕末から延々80数年以上の軍国主義により、完璧に音楽音痴の日本人の音楽感覚は、ここから著しく、目覚めると言う実に大きな節目となったのがこの2つの曲です。

敗戦国の日本には、否応無く大量に流れ込んで来る欧米からのジャズやポップス(⇒POP'S⇒流行歌)、そしてスクリーンミュージック等が拡まりました。

童謡では心が和む、ワルツ感覚のゆったりしたみかんの花咲く丘。

歌謡曲、演歌部門では、ジャズ感覚の 銀座カンカン娘 と 東京ブギウギ が巷に流れ始め、昭和26年頃には、日本人の音楽感覚は、漸く恐怖と悲壮感漂う暗黒の軍歌調の呪縛 から少しずつ解き放たれ、明治の時代 伊澤修二 を始めとする、多くの先人達が目指した 洋楽 の持つ 真 の素晴らしさをしっかりと受け入れる心を持ち、素直な心で音楽に接する事出来ると言う、新たな日本人の 近代音楽史 の一頁が、ここからスタートしたのです。

正に「歌は世に連れ、世は歌に連れ・・・」です。 正に「歌は世に連れ、 世は歌に連れ・・・」です。

童謡目次

1 童謡の始まり

2 童謡の歴史

大和田建樹...滝廉太郎

3 童謡の登場

4 初期の童謡作曲家長野県と童謡童謡の終焉

5 初期代表的作詞家野口雨情北原白秋...

赤い鳥と

童謡目次

1 童謡の始まり

2 童謡の歴史

大和田建樹...滝廉太郎

3 童謡の登場

4 初期の童謡作曲家長野県と童謡童謡の終焉

5 初期代表的作詞家野口雨情北原白秋...

赤い鳥と金の船その後 作曲家と作詞家 6 おわ

りに

|

|

|

|

|

|

|

|

目次 ページトップ 次ページ