|

|

|

|

|

|

|

|

改訂版

改訂版近代日本の音楽の原点は 童謡 に有り! 日本の近代音楽史と童謡の始まり 春川ひろし:著

童謡目次

1 童謡の始まり

2 童謡の歴史

大和田建樹...滝廉太郎

3 童謡の登場

4 初期の童謡作曲家長野県と童謡童謡の終焉

5 初期代表的作詞家野口雨情北原白秋...

赤い鳥と

童謡目次

1 童謡の始まり

2 童謡の歴史

大和田建樹...滝廉太郎

3 童謡の登場

4 初期の童謡作曲家長野県と童謡童謡の終焉

5 初期代表的作詞家野口雨情北原白秋...

赤い鳥と金の船その後 作曲家と作詞家 6 おわ

りに 2 童謡の歴史 明治の時代に

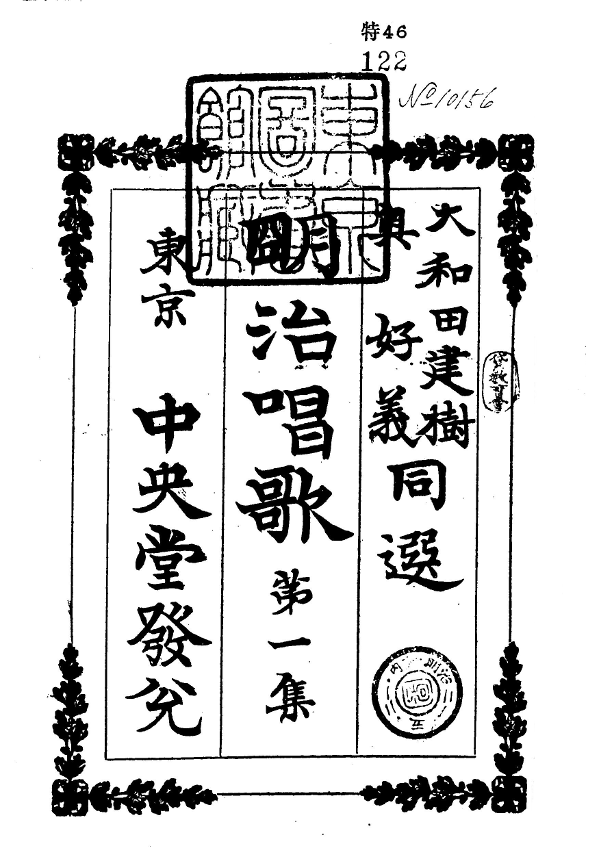

西洋音楽と唱歌を広めた人々 大和田建樹(おおわだ たけき)の明治唱歌 「大和田建樹」

大和田建樹

安政4年(1857年)~明治43年(1910年) 四国宇和島出身

出典:たむたむ

四国宇和島出身の、大和田建樹 1857年~1910年(安政4年~明治43年)は、子供の情操教育に西洋音楽は絶対不可欠で有ると、海外から流入してきた数多くの音楽に辞書一つ、ピアノすら無い時代に、数々の曲の日本語訳詞を手掛けました。

四国宇和島出身の、大和田建樹 1857年~1910年(安政4年~明治43年)は、子供の情操教育に西洋音楽は絶対不可欠で有ると、海外から流入してきた数多くの音楽に辞書一つ、ピアノすら無い時代に、数々の曲の日本語訳詞を手掛けました。現在でも、多くの人々に愛され、歌い継がれている、

『夕空晴れて、秋風吹き~月影落ちて鈴虫鳴く~』は、スコットランド民謡の「故郷の空」

『あ~し~た~つ~ゆお~く~』の「アニー・ローリー」

『更(ふ)けゆく~秋の夜~』の「旅愁」

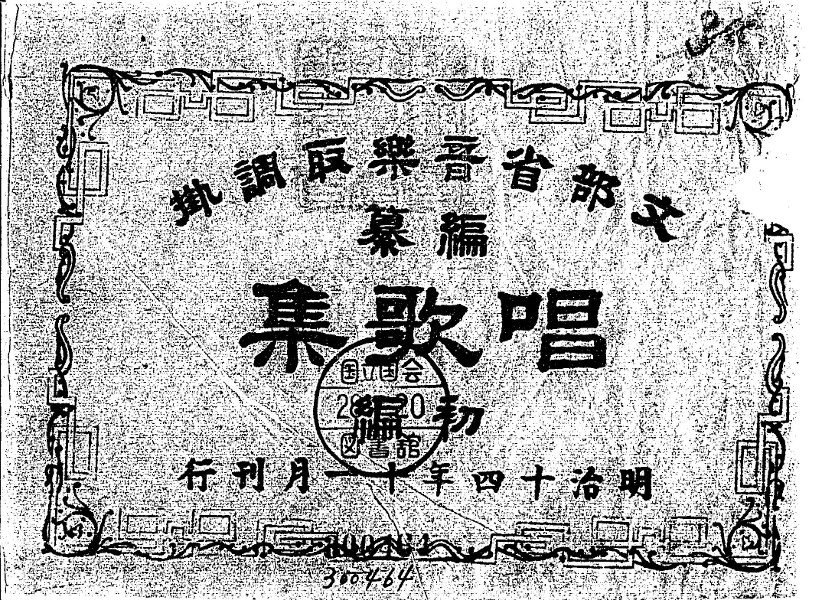

他を網羅し、明治21年(1888年)に《この年エジソンが蝋盤式録音機を発明》自費で、明治唱歌第一集を出版します。

これがきっかけとなり、文部省は後に、音楽を正式教科として採用する事になります。

この明治唱歌集は、翌22年(1889年)迄に、全て自費で第六集迄出版され、その中からの抜粋作品が文部省唱歌となり、多くの日本人の心のメロディーとして、長く親しまれる様になります。

時代は未だ、人々の関心や、洋楽の資料等、一切無い時代、楽譜や音符、更に英語の歌詞一つさえ、理解出来る人がいない時代に、新感覚の西洋音楽(⇒「洋楽」)を一人でも多くの人に、正しく理解して歌って貰おうと、想像を絶する、苦労をされて来られた、先人皆様方の努力には、只々、感服致します。

「最初の洋楽?」 日本で最初の洋楽と思われる曲は、諸説有りますが、1854年(嘉永7年)に日米和親条約締結の為に、前の年に引き続き、アメリカから浦賀にやって来たペリー水師提督の一行によって齎(もたら)された一つの曲でした。

1853年に、初めてやって来た際、アメリカ側の要求要望等を、全く理解が出来ず、と言った幕府の態度で、大した成果が得られず、一度帰国をし、引き続きやって来たペリーの一行ですが、相変わらず双方の国の隔(へだ)たりは余りにも違い、会談は全てに於いて難航し、遅々として進展しない最中、ペリーの傍(かたわ)らにいた、一人の随行員が、南北戦争が終わったアメリカで、大流行していた、勝利した北軍の応援歌として用いた、共和国によって自由を謳歌する、と言う意味を持つ、流行歌の、リパブリック讃歌⇒BATTLE HYMN OF THE REPUBLICを、突然、大声で「グローリー・グローリー ハーレ ルーヤー!」と歌い出し、ペリーを始め、一同全員がビックリすると言う、とんでも無い出来事が、起こりました。

ペリーは慌てて、直ぐに歌うのを止めるようにしましたが、結局、彼は最後迄歌い切り、その場の空気がすっかり凍ってしまいます。

無論、下田奉行所側には、誰一人として、この曲の意味やメロディー等を、理解する者はおらずで、すっかり途方にくれているペリーに対し突然、日本側の代表の一人が、「この歌は何か明るい感じがするが、一体全体何の歌でござるか?」と切り出して来た事で、この場の空気が一気に和み、それからの交渉が実に円滑に進み、その結果、日本は260年以上に亘る鎖国を解く道を、歩む事になるのです。

「音楽の力」 音楽の凄さ、素晴らしさと言うのは正に想像以上の物が有り、この様に、たった一曲の歌がその場の空気を劇的に変えてしまい、人の心を動かす力があるばかりか、完璧に、行き詰まリを見せていた、交渉も円滑に進展させてしまう力があるのです。

大局観的見方をすると、それは一つの国の将来をも、変えてしまう程、大きな力を持ち合わせているのです。

このリパブリック讃歌は、瞬く間に口コミで、江戸の町民の間に、拡まります。

無論、歌詞の意味等は、チンプンカンで分かる人なんかは、全くいないのですが、そんな事は一切お構いなく、ともかく目新しいメロディーのみが先行して、 「お~たまじゃくしは 蛙の子~」

或いは

「ごんべぇさ~んの赤ちゃんが か~ぜひいた~」 等と、替え歌にして、明治初期になると、巷で人気の「みやさ~ん みやさ~ん」とか「ドーン ドーン、パーン パン」とか「おてーもーやーん」と言った、はやり歌と同等に扱われ、庶民の絶大な、人気を得ていたのです。

「大和田建樹訳詞の洋楽」 大和田健樹は「これは誠に由々しき出来事、西洋音楽の素晴らしさを、もっともっと、正しく理解する必要がある! それには言葉の壁があるので出来るだけ原曲に近づけた正しい訳詞をする必要が有る!」と、自らが日本で最初の外来音楽の訳詞家になり、数多くの楽曲の訳詩を手掛けます。

明治初期の最初のヨーロッパ海外使節団の一行が、持ち帰って来た、曲の中からは、次の訳詩があります。

| ☆スコットランド民謡 | 故郷の空 アニー・ローリー 蛍の光 |

| ☆イギリス民謡 | 旅の暮れ これは現在の 久しき昔 |

☆アメリカの フォスター作曲 | 哀れの少女 |

| これは、当時大変人気の有ったマッチ売りの少女の物語を歌詞にした、やや暗いイメージの訳詞でしたが、昭和21年(1946年)文部省は現在知られている〔遥かなるスワニー河〕の歌詞(⇒訳詞:勝承夫)に改修され、曲名も故郷の人々になりました。 | |

☆1803年 オードウェイ作曲 | 旅愁 |

| ☆ヘイス作曲 | 故郷の廃家 |

「鉄道唱歌」 更に、特筆すべき事は、氏が自ら作詞をした鉄道唱歌の歌詞が、当時の学問教科には無かった【社会、歴史、地理】と言った、新しい分野の教科を網羅していて、学問の教材に、飢えていた多くの人々に、強い興味や関心を抱かせ、音楽によって新しい知識を得られると言う、大きな喜びを人々に齎(もたら)した事で、人々は挙(こぞ)って66番迄有る歌詞の全てを、丸暗記すると言うことが流行する程、多くの人々に感銘と喜びを与えたのです。

更に、鉄道唱歌と言う曲名によって、わらべ歌に変わるまったく新しい唱歌と言う言葉も、人々に広く知れ渡る事になります。

正に彼の功績は絶大な物が有ります。

「文学者大和田建樹」 大和田建樹は、一般には文学者として、広く知られ、明治文学全集を執筆し、今日(こんにち)でも驚く程、明快に、明治時代そのものを的確に描写されています。

現在の私達には知り得ない明治の時代」を知るには氏の分析、分類の明治時代を知る事で多少の理解が増すと、思われますので、少々語句を拝借させて頂きたいと思います。

「大和田建樹の明治時代の分類」 氏は、明治新政府がスタートした明治維新のこの時代を、

◎謂はゆる輸入時代!

◎謂はゆる新聞時代!

◎謂はゆる反動時代! と的確な三つに分類されています。

「輸入時代」 新政府の行っている事は正に、手紙一枚さえ読む事も書く事すら出来ぬ児童に対し、徒然草や、土佐日記や伊勢物語を闇雲に教えこもうとする、実に無知無能の国学漢学詩歌連俳主張派軍団の、何でもかんでも難解な漢文と、古語にするべきと主張する間抜けな、輩(やから)がいるかと思えば、

他方では、全てが新しい舶来かぶれで、只々何から何まで、英国から全てを学べ学べとする、多少の英学を体得しそのブームに便乗し、文学界に少なからず影響を及ぼす西洋かぶれの、小説を発表し、変革の俄(にわ)か立て役者になったと、自らが勝手に思い込み舞い上がっている、実に始末に悪い薄っぺらな脳ミソの、英学主張派の一派の輩が進める! 西洋学ブーム。

【明治4年、夏目漱石はイギリスに留学をして、坊ちゃん、吾輩は猫である、他、数々の小説を書いている】

文明開化が始まった、明治初期は日英同盟の、影響から正に世の中はイギリス一辺倒の時代が暫く続きます。(ブームは明治22~23年(1889~1890年)に頂点に達し、更に10数年、衰える無かった)

ともかく、この様な訳の判らない間抜けな、輩共が、俺が、俺がの主義主張の主導権争いに終始の時代。これでは児童はおろか、一般国民が混乱するのは必至。

氏は、鎖国を解き江戸から新しい文明開化の明治へと目まぐるしく、激変するこの時代を、

山と山の狭間(はざま)の谷の如し! と記しています。

「薩英戦争」 文明開花当初の日本が、西洋文明を取り入れるのに、特にイギリスと言う、一つの国から多くを学ぶ様になったのには、一つの大事件が、あったからなのです。

「生麦事件」 1853年に、ペリーが最初に浦賀にやって来てから、9年後の文久2年(1862年)に起きた、神奈川県生麦の、英国領事館館長のリチャードソンと、彼の仲間2名がジョギングをしている最中に、九州、鹿児島⇒薩摩の国へ向かう、島津藩の大名行列に出くわし、日本の風習やしきたり等、何一つ知らない一行は、大名行列の前を過(よぎ)ってしまい、直ぐにひっ捕らえられ、リチャードソン館長はその場で首をはねられ殺害、他の二人も重傷を負うと言う、とんでもない生麦事件と呼ばれる歴史上の大事件が起きます。

これは、文久3年(1863年)には、イギリスからの宣戦布告が為され、事態は薩英戦争(⇒日英戦争)へと、進展するのです。

「国の師」 文久4年(1864年)、下関で開催の、開戦前の両国の戦争協定会談の際、島津藩側から丁重に、この度の大名行列の前を横切った、リチャードソン館長を、我が国の手前勝手な判断で、殺害してしまった事を正式に謝罪し、これからの我が国は鎖国を解き、貴国を国の師として【文明開化】をしたいので、ここは、戦では無く日英同盟として下さらぬか! と、切り出した結果、歴史上例を見ない僅か4日で、この戦争は終結となります。

ここから、日本はイギリスを国の師とし、少しでも多くの海外事情を学ぶ為、親英一辺倒となるのです。

それ故、維新後から英学は、広く一般国民に受け入れられて行ったのです。

やがて、そこにドイツからの独乙学が入り込んで来ます。この独乙学は特に内閣政府が真剣に取り組んでいて、これを強力に推し進めたのが、当時大きな話題を呼んでいた、「三田の親玉(大ボス!)」と称された福沢輸吉です。

巷には数多くの翻訳書が出回り大ブーム、英和辞典等も出版される様になりました。

「新聞時代」 新聞の起源は結構古く、維新前の元治元年(1864年)に横浜で、米人ウェーランドの毎月数回発行する物から始まり、明治維新、元年(1868年)には、

東京で「内外新報」「中外新聞」

横浜では「藻藍草」

内閣政府からは「太政官日誌」

更にその後

「東京日日新聞」「報知新聞」「朝野新聞」「曙新聞」「横浜毎日新聞」「読売新聞」

と、正に雨後の竹の子の如く、続々と登場します。

更に暫くするとそこに雑誌も刊行され、明治12年(1879年)には、何と新聞と雑誌は129種もが世に登場すると言う空前の大ブームとなります。

これでかわら版以来多くの情報を渇望していた庶民の強い味方が出来ました。

明治前期は正に新聞、雑誌の文化が、突如開花した時代と言えます。

「反動時代」 この様な世の中の急激な改革革新に対し、反動勢力の連中も決して、黙っていません。

明治10年の国内最後の内戦となった西南戦争後の内閣政府は、積極的に西洋の風俗習慣の取り入れを推進し、洋服、洋帽、洋靴の着用を進めたり、英学を良しとする運動等を展開しました。

当然、この激動の社会に堂々と、反動するグループも数多く、某女学校では洋服、洋帽、洋靴の着用を一切禁止、ABCやサンキュー等の会話禁止令が出されたりと、世間一般の物議を醸(かも)すと言った程、世は正に、洋風大いに結構! と言う民衆と、その反対派が群雄割拠し、自由論が闊歩し、人々の関心は否が上にも増し、それ迄の男尊女卑の徹底していた日本では、到底考えもつかなかった男女同権論等が世に登場します。

これは見方を変えると、大衆が文化と言う物に、目覚め始めた時代とも言えます。

「西南戦争」 維新後10年程は、特に、何もかもが創造の時代で、時の世の中の最大関心事は、明治10年(1877年)に勃発した西南戦争でした。この時の巷のはやり歌⇒流行歌は〔ドンパン節〕や〔みやさん、みやさん〕等。

「カタカナ、ローマ字」 明治19年(1886年)には、日本文化の歴史を大きく変えるカタカナやローマ字も登場し、世の中には、当時の人々を、最も驚かした馬よりも早く走り、多くの人を一度に運ぶ事が出来る、鉄製の大きな乗り物である鉄道(⇒機関車)が登場し、電話が登場し、寺子屋に替る、新しい学校教育制度も徐々に、人々に定着し始める等、あらゆる分野で全ての物事が目まぐるしく、文明開化から、始まる大きな歴史の怒涛のうねりは、大いにうねり、進展しました。

大和田建樹著《明治文学全集》より抜粋

西洋音楽を最初に導いた偉人

伊澤修二(いざわ しゅうじ) 「伊澤修二」

伊澤修二 嘉永4年(1851年)~大正6年(1917年)

伊澤修二 嘉永4年(1851年)~大正6年(1917年)長野県伊那市高遠町出身

出典:ウィキペデイア

時代が多少前後しますが、明治中期(⇒20年代)に、四国宇和島出身の文学者 大和田建樹 の尽力で音楽が正式に学校教育の教科として取り入れられますが、それより以前の明治初期に海外使節団に参加し日本を飛び出し、新しい日本にとって何が必要な学問なのか? を熱心に追求しそこから音楽の重要性を見い出し真摯に取り組まれた、長野県高遠町出身の 伊澤修二 と言う物凄い人がおられます。

時代が多少前後しますが、明治中期(⇒20年代)に、四国宇和島出身の文学者 大和田建樹 の尽力で音楽が正式に学校教育の教科として取り入れられますが、それより以前の明治初期に海外使節団に参加し日本を飛び出し、新しい日本にとって何が必要な学問なのか? を熱心に追求しそこから音楽の重要性を見い出し真摯に取り組まれた、長野県高遠町出身の 伊澤修二 と言う物凄い人がおられます。「海外使節団」 明治4年新政府は西洋文明を積極的に取り入れる為に、2年以上の歳月をかけ総勢107名編成の 岩倉具視 を団長とする海外大使節団を結成しアメリカやヨーロッパ諸国を駆け巡ります。これに引き続き幾つかの海外使節団が実施されその内の一人、伊澤修二はアメリカに渡りマサチューセッツ州ボストンのウォーターブリッジ師範学校と日本で言えば東京大学にあたるハーバード大学に入学し、これからの日本にはどんな学問が必要なのかを懸命に模索します。

「苦手な音楽」 侍魂(さむらいだましい)の修二は言葉や食事生活習慣等のあらゆる困難を克服し、どの学問教科も血の滲む努力で優秀な成績を収め何と、アメリカの国語と数学の教科では常にトップの成績を収めたと言われています。

蝶々、蝶々菜の葉に止まれ

所がこと、音楽の授業となると何をやっても全く歯が立たず、遂には音楽担当の先生は呆れ返り、

蝶々、蝶々菜の葉に止まれ

所がこと、音楽の授業となると何をやっても全く歯が立たず、遂には音楽担当の先生は呆れ返り、「君には音楽の素質は全くない、君は明日から音楽の授業を受ける必要は無い!」 と言われてしまいます。

この時、謡曲や詩吟等をしっかり身につけていた侍⇒修二は、ボイデン先生の言葉を痛感すると同時に、これからの日本に最も大切な物はこの西洋音楽なる物だ! と発奮し苦手で全く歯が立たない音楽なるものを徹底的に体得する為に、当初3年と決めていた帰国予定を更に3年延ばし、通算6年の歳月を掛けてたった一つの曲を体得し帰国します。

そのたった一つの曲とは、現在の日本の若い子なら10~15分程度で直ぐにマスター出来ると思われるスペインの古曲、蝶々⇒(蝶々,蝶々菜の葉にと~ま~れ~)です。

それ程、幕末から明治のこの時代の日本人の音楽感覚と言うのは世界の感覚から大きくかけ離れていたのです。

「幸田露伴の妹」 伊澤は帰国後、直ぐに音楽取り調べ掛の所長となり、暫くすると後の芸大の前身の東京音楽学校の初代校長に就任し、日本の近代音楽教育の基礎を築きます。

帰国後直ぐに、ボストン留学時代の音楽の恩師メーソン

を日本に招き、全く理解の無い、周りの人々に音楽の重要性を熱心に説得する活動を、積極的に行います。

を日本に招き、全く理解の無い、周りの人々に音楽の重要性を熱心に説得する活動を、積極的に行います。この時の日本で最初の、西洋音楽の講義を熱心に受け、才能を認められたのが、小説家幸田露伴の二人の姉妹、姉の延(のぶ)と幸(さち)の二人です。

長女の延は、特に恩師に音楽の才能を高く評価され、更にレッスンを受ける為にボストンに渡ります。

ボストンから帰国後の延は、ピアノとバイオリンを学ぶ為に、妹と共に、日本人として最初の海外留学生として(姉)オーストリアと(妹)ドイツへ、渡ります。

姉の延はヨーロッパから帰国後、当時としては、女性故の大きな話題となった、上野の西太后或いは上野の女将軍とも呼ばれ、大変周りから恐れられた、東京音楽学校の教授となります。

「明治14年~21年の小学唱歌」 いつの時代も変わらず、英学をいち早く取り入れ、只要領良く振舞う輩達によって、巷には小説ブームが巻き起こりますが、暫くすると詩歌の改良論が叫ばれ始め、欧米の詩歌を取り入れた、西洋唱歌を小学校と幼稚園に用いる試みが始まり、音楽出版物が次々と世に出始めました。

1881年

1886年

岸田吉之輔編

1887年

唱歌

1888年

1888年

奥好義

(おく よしいさ)選

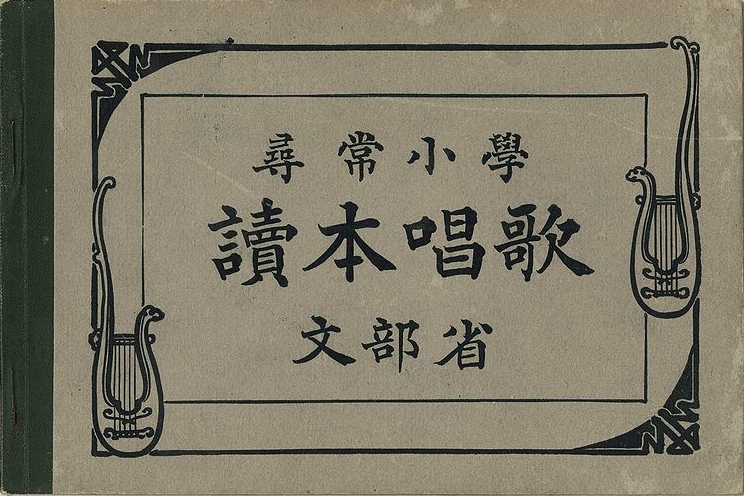

「文部省唱歌」 明治21年(1888年)に文部省は明治唱歌衆を用いて音楽を、正式教科としました。

この時の立て役者の大和田建樹は、眉尻を吊り上げ

「政府のやる事は、やたら主義の連中ばかりで、肝心要の子供達の事なんぞ一欠片(ひとかけら)も思っていない! これ迄の洋楽の訳詞は、どれもこれも皆堅苦しい古語等に終始して難解な物ばかり!」

と苦慮しています。

当時の一般常識は、漢文学の影響で堅苦しい古語を用いるのが暗黙の掟でしたが、氏は常に子供達にも充分、分かりやすい言葉や内容の訳詩に留意し、尽力したのです。

「故郷の人々」 一例として、当時の子供達に、大変人気のあったマッチ売りの少女の物語をフォスターの代表作の、今では故郷の人々と言うタイトルで知られるメロディーにつけ、誰もが親しみを覚える事に主眼を置いたのでした。これが、後に日本人の心のメロディーとさえ言われる、文部省唱歌のスタートです

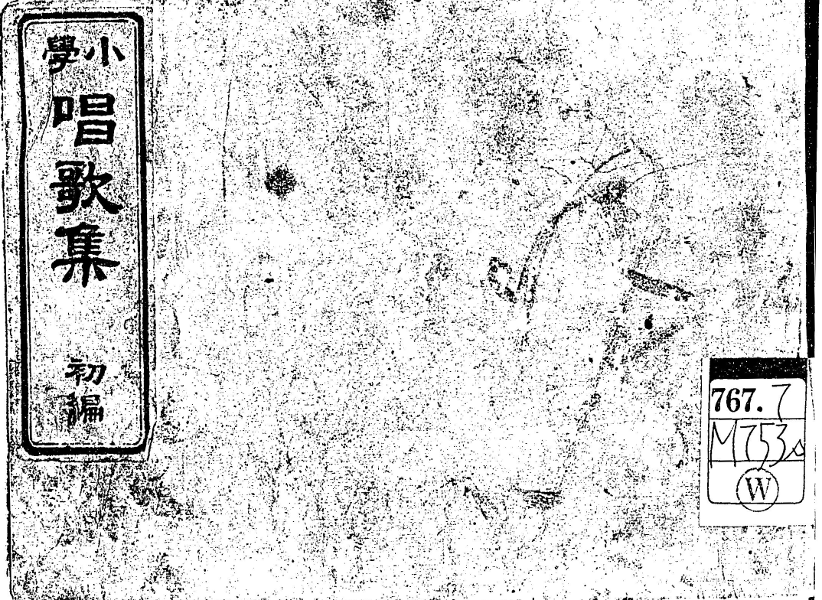

明治14年の『小学唱歌集初編』の

貴重な表紙(左)と扉(右) 出典: 国立国会図書館

『文部省唱歌⇒尋常小学読本唱歌』

(一部) 日の丸の旗 鳩⇒ポッポッポ-ッ

《☆瀧廉太郎の「鳩ぽっぽ」とは違う曲》

かたつむり 紅葉 桃太郎 人形⇒私の~ 月 牛若丸 犬⇒外~へ出ると~き 春が来た 蛍 小馬⇒ハイシ~ハイシ~ 花咲爺 浦島太郎 雪 富士山 我は海の子 村祭り 汽車⇒今は~山中~ 茶摘み 虫の声⇒あ~れ松虫が~ かぞえ歌 他

明治43年(1910年)「尋常小学読本唱歌」の表紙

明治43年(1910年)「尋常小学読本唱歌」の表紙 出典 ウィキペディア

「尋常小学唱歌」は

明治44年(1911年)~大正3年(1914年)に

文部省が編纂した

尋常小学校用の学年別唱歌の教科書

出典 ウィキペディア

この読本唱歌に選ばれた日本の唱歌の多くは雪《雪やこんこんでは無く、正しくは雪や来い来い,なので⇒ゆーきーや【こんこ】が正しい》や、かたつむりのようにわらべ歌の伝承の範囲から、抜け出せていません。

この読本唱歌に選ばれた日本の唱歌の多くは雪《雪やこんこんでは無く、正しくは雪や来い来い,なので⇒ゆーきーや【こんこ】が正しい》や、かたつむりのようにわらべ歌の伝承の範囲から、抜け出せていません。それでも茶摘み等では、当時の風俗的習慣の漢学の影響で、古語を使うやたら教訓的方針を打ち破り、当時としては極て画期的な作詞を、心がけているものの、作曲の方が全く追いついていけません。

「舶来崇拝志向の始り」 音楽専門的用語の、ヨナ抜き《⇒4度と7度の音階を用いない》のメロディーが主流で、リズム体も4分の4拍子や2分の2拍子が、精一杯でした。

それに比べると人々が初めて耳にする洋楽はどれもこれも皆洗練されていて、当時の人々には、非常に斬新で新鮮な驚きと印象を与えました。

長い間、鎖国を続けてきた日本人の美意識感覚は当然、音楽のみならず、全てに於いて西洋との差はとてつもなく大きく、人々は海外から入って来るその一つ一つ、全てが垢(あか)ぬけされた新しい物、だったので驚きと同時に憧れを持つようになり、ここからその後延々と続く、日本人の舶来崇拝思考になってしまう事に、実は洋楽も深く、関係しているのです。

『吉丸一昌(よしまる かずまさ)』の

新作唱歌 「吉丸一昌」 明治6年(1873)~大正5年(1916)

早春賦の作詞者としても知られる吉丸一昌は、明治の晩年45年(1912年)文部省の音楽教育編集委員となり、数々の作詞や訳詩を担当し新作唱歌の第一集を出版します。

これが大好評を博し、その3年後の大正4年(1915年)に大正幼年唱歌第一巻と第二巻を出版しますと、これ又爆発的な大反響を呼び、翌年から大正7年(1918年)迄に全12巻が完成し、どれも皆、大歓迎されました。

新作唱歌の第4集

、第5集

、第5集  、第6集

、第6集  を国立国会図書館で閲覧できます。

を国立国会図書館で閲覧できます。「庶民と唱歌集」 これらの唱歌集は一般庶民にとっては、文部省の唱歌集よりも、はるかに好評でした。

明治初期の学校生活を体験して、成人した一般市民に音楽の素晴らしさが、確実に浸透し始めた、と言える時代です。

学校児童より一般市民が、いかに音楽を愛して熱望していたかが良く分かります。

この後、大正7年(1918年)に、世に登場する童謡を世に拡める事となる、赤い鳥と言う雑誌の発刊も、この吉丸の12巻の大正幼年唱歌集が引き金の役を担っていたのは紛れもない事実です。

この吉丸一昌の唱歌集を力強く手掛けた主宰者(作曲家、作詞家)達は,

小松耕輔(こまつ こうすけ)、葛原しげる(くずはら しげる)、梁田貞(やなだ ただし)の3氏でした。

耕輔

しげる

⇒ちんちん電車が動きます~

しげる

しげる

⇒と~べと~べと~んび

(ながよし)

(1921年)

しげる

ラジオもレコードも譜面も音楽教育の場すら無い、この時代に普及活動に奔走された多くの先駆者達が如何に苦労したかが、かいま見えます。

人々が気軽にこの様な唱歌集を買える様になった事で皆、

「雪」 「かたつむり」等を 喜んで歌うと同時に、西洋から入って来た音楽の

「故郷の空」 「蛍の光」 「アニー・ローリー」 「旅愁」 「仰げば尊し」 「庭の千草」 「埴生の宿」 「故郷の廃家」 「故郷を離るる歌」 「灯台もり」等も 喜んで多くの人々に歌われる様になりました。

ここから日本の唱歌(⇒後の童謡)もわらべ歌感覚一辺倒から少し脱却しても良いのではと言った気運が出始め、作曲の世界では少しずつ変化が出始め、

| 「おたまじゃくし」 | 作曲:梁田貞 | |

| 「早春賦」 | 作詞:吉丸一昌 | 作曲:中田章 |

と言った傑作作品も生まれ、時代は愈々(いよいよ)、大正時代になります。

しかし、この時代でも

日本の「童謡史」は

未だ生まれていません。

ここ迄の『近代日本の唱歌の歴史』をちょっと整理してみます 「幕末~明治前半」

明治21年 明治唱歌第一集

明治21年 明治唱歌第一集出典:国立国会図書館

◯幕末の黒船襲来で開国を目指し,ペリーの来航の際に持ち込まれた最初の洋楽がリパブリック讃歌。

◯幕末の黒船襲来で開国を目指し,ペリーの来航の際に持ち込まれた最初の洋楽がリパブリック讃歌。これを当時の人々は適当な替え歌として歌っていた時代。 ◯明治に入り海外使節団が持ち帰って来た目新しい洋楽

蝶々、アニー・ローリー、蛍の光、故郷の空、故郷の廃家、 他の60数曲に及ぶイギリス, アイルランド, スコットランド等の歌曲

まだ誰も訳詩等が出来る人がいないのでその取り扱いに苦慮していた時代。 ◯それらの洋楽を出来るだけ多くの人々に正しく伝える訳詞と啓蒙活動に尽力した

大和田健樹、伊澤修二 他多くの先人達が活躍する時代。

「明治中期」 明治21年(1888年)文部省が大和田建樹の明治唱歌集を基盤として、音楽授業が、正式教科となります。

この大和田健樹始め多くの人々の努力により、唱歌と洋楽は一気に巷に拡まります。

「明治後期」 文部省唱歌で小学校の音楽教育を受けた人々が、成人に達する時代になり、一般市民が楽しめる、唱歌集の出版を待望している時期に吉丸一昌が手掛けた新作唱歌から始まる、一連の唱歌集が巷で大人気となり、いよいよ童謡誕生の前ぶれとなる、大正の時代へ! とお話は進みますが、

ここで日本の近代音楽史に絶大な貢献を果たす、大天才! 瀧廉太郎が登場します。

「天才の登場!」

「瀧廉太郎」 「瀧廉太郎」

瀧廉太郎

瀧廉太郎出典:ウィキペディア

瀧廉太郎は明治12年(1879年)現在の東京港区西新橋で生まれ父親の転勤と共に幼少の頃から全国各地を巡り5回の転校を繰り返します。

瀧廉太郎は明治12年(1879年)現在の東京港区西新橋で生まれ父親の転勤と共に幼少の頃から全国各地を巡り5回の転校を繰り返します。明治23年(1890年)この町に入るには8っ、出るには5っと言われる実にトンネルが多く別名蓮根町とさえ呼ばれる大分県臼杵市に移り住み、明治27年(1894年)竹田市立岡本小学校を卒業しますと、何と15才と言う若さで東京音楽学校(現在の東京芸術大学)に進学します。

明治31年(1898年)に本科を卒業し研究科に進み、明治34年(1901年)日本人音楽家としては幸田露伴の2人の妹姉に続く男性音楽家としては、史上最初の日本人留学生となりますが、ドイツ到着後直ぐに肺結核を患い僅か1年で帰国し大分県に戻り療養していましたが、

明治36年(1903年)23歳と10ヶ月と言う若さでこの大天才はこの世を去りました。

【ドイツ、ライプチッヒでは先にこの地に来ていた 幸田延 と連絡を取り合っていた様です。又、土井晩翠がイギリス留学した際に廉太郎の病気見舞いをした記録も残っています。】

(ドイツ・ライプチヒの町の通りには瀧廉太郎の記念碑

が有ります)

が有ります)彼の作品34曲のうち、花、箱根八里 始め24曲が、留学前の1年半つまり20才前の15~19歳の時に書かれています。 正に大天才!

15歳の若さで東京音楽学校(⇒現在の芸大)に入り、直ぐにお正月等の曲を書き上げるこの若き天才を正しく理解できる人は周りにおらずいじめや厄介者扱い等は少々あった様です。

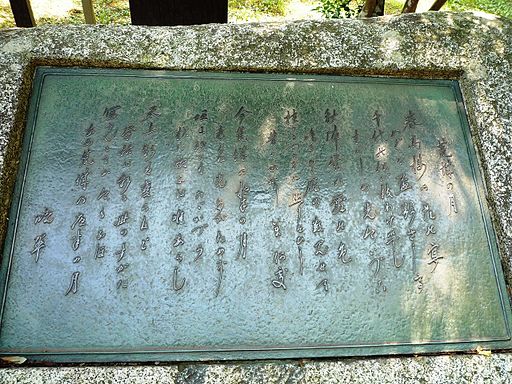

「荒城の月」 彼の代表作品となる荒城の月は廉太朗21歳、8歳年上の土井晩翠(ばんすい)が、白虎隊で知られる戊辰(ぼしん)戦争の舞台になった福島県会津若松市の鶴ヶ城を題材にしたと言われるこの極めて難解な古語の作詞に、廉太郎はいとも簡単に曲を完成させてしまったので周りの誰もが信じられず仕方なく、全国の中学校に一般公募の形をにして作曲者を応募したのですが結局、この天才の作品を上回る物は無かったのです。

この若造の天才振りを認めたら俺達の将来は無いからと、周囲の者は寄ってたかってアラ探しをします。

彼の没後、十数年も経ってから荒城の月を新進気鋭の作曲家の山田耕筰に鑑定や品定めを依頼しますが耕筰が物言いを付けたのは、たった一ケ所の半音の音符で、確かにどの曲も半音一つで曲想ががらりと変わってしまう事もありますが、暫くはそのメロディーも採用されていましたが、後にはこの天才の原曲はそのまま日本人の心の歌として多くの人々に歌われ愛され続けています。

この旋律はあまりにも美しい故ベルギーでは、讃美歌として取り上げられています。

「お城のモデルは?」

宮城県仙台市の「青葉城公園」に設置されている

「荒城の月」の歌碑

出典:ウイキメディア コモンズ

荒城の月のモデルとなるお城は、少なくとも、日本全国各地に4か所存在します。

明治34年(1901年)に土井晩翠が書き上げたこの美しい詞を,全国中学校唱歌応募作品として募った際廉太郎が過ごしていたのが富山県の中学校だった事から,

(1)富山市の富山城西側に歌碑が設置されています。 (2)廉太郎が小、中学校を過ごした大分県の竹田市の「岡城」と (3)作詞者の土井晩翠が仙台出身故、当初は仙台市の青葉城とか (4)会津若松市の鶴ヶ城だと思われていた為、そのどちらのお城にも 立派な歌碑が設置されています。

今では晩翠が晩年地元の講演の際に語った幼少の折過ごした豊後竹田の岡城と仙台の青葉城の思い出も確かでは有りますが、福島県会津の戊辰(ぼしん)戦争の舞台となった鶴ヶ城⇒若松城をモチーフにしたと言うのが一つの定説となっています。

「廉太郎の功績」 江戸文化の名残りが濃い明治の時代に数々の美しいメロディーを送り出した彼の功績は実に大きい物が有ります。

彼の生前の時代は未だ唱歌や童謡と言った分類や概念はしっかりとされていた訳では無く

鳩ぽっぽ、水遊び、お正月、花、荒城の月、箱根八里 鳩ぽっぽ、水遊び、お正月、花荒城の月、箱根八里 等が、後年になって唱歌や童謡としても分類される様になりますが、廉太郎自身はその様な概念は全く無く、ひたすら自分の心に感じたままを素直にメロディーとして綴っていたと思われます。

「奇妙なピアノ曲」 彼の作品の中に、彼の死ぬ数か月前に書かれた極めて奇妙なピアノ曲が一つあります。

何と、その曲のタイトルは憾⇒うらみ⇒東京芸大所蔵。

ユーチューブ掲載映像「憾」を

大分県日出町公式チャンネルで

視聴できます

ピアノ演奏: 佐藤 麻美子

「水遊び」

ユーチューブ掲載の映像を、

下のボタンを選択して視聴できます

鳩ぽっぽ

水遊び

水遊び お正月

お正月 花

花 荒城の月

荒城の月 箱根八里

箱根八里

童謡目次 1 童謡の始まり 2 童謡の歴史 大和田建樹...滝廉太郎 3 童謡の登場 4 初期の童謡作曲家長野県と童謡童謡の終焉 5 初期代表的作詞家野口雨情北原白秋... 赤い鳥と

金の船その後 作曲家と作詞家 6 おわ

りに

|

|

|

|

|

|

|

|

目次 ページトップ 次ページ