|

|

|

|

|

|

|

|

改訂版

改訂版近代日本の音楽の原点は 童謡 に有り! 日本の近代音楽史と童謡の始まり 春川ひろし:著

童謡目次

1 童謡の始まり

2 童謡の歴史

大和田建樹...滝廉太郎

3 童謡の登場

4 初期の童謡作曲家長野県と童謡童謡の終焉

5 初期代表的作詞家野口雨情北原白秋...

赤い鳥と

童謡目次

1 童謡の始まり

2 童謡の歴史

大和田建樹...滝廉太郎

3 童謡の登場

4 初期の童謡作曲家長野県と童謡童謡の終焉

5 初期代表的作詞家野口雨情北原白秋...

赤い鳥と金の船その後 作曲家と作詞家 6 おわ

りに 3 童謡の登場 「初期の洋楽」 日本で、最初の洋楽となった、ペリー来航の際に持ち込まれた、リパブリック讃歌が、「ごんべ~さんの赤ちゃんが~」等の替え歌となって巷で流行(はやり)歌となり、初期の海外使節団の一行が、渡欧して持ち帰って来た、60数曲に及ぶイギリス、アイルランド、スコットランドの民謡等の、数々の洋楽。

長野県出身の伊澤修二がボストンに出向き、持ち帰って来た、スペインの古曲、蝶々 等から始まった、西洋音楽⇒洋楽の流入の始まった、初期段階の時代。

明治時代中期(1920年代)に、文部省が大和田健樹の唱歌集を用い、学校教育で音楽を正式教科に取り上げ、英学ブームが少し沈静化して来た、明治後期の40年代に、吉丸一昌の新作唱歌や大正幼年唱歌 等が続々と、世に登場して来ます。

この頃に漸く、日本の近代音楽史は活発な活動が始めました。

明治中期に、文部省唱歌を用いた音楽が、学校教育として、開始された事で、明治後期から大正初期の一般社会では、少しずつ慣れ親しんで来た洋楽と、児童唱歌がしっかりと普及、浸透して行きます。こうして日本の近代洋楽史の第一段階が形成されました。

「ナツめろ唱歌」 明治半ばの、小学唱歌の殆どは、日本人の音楽感覚等は全く無視して只々欧米音楽等をやみくもに取り入れ造られた物で、無論多様の変化、表現を見せてはいるのですが基本的には欧米様式のスタイルに、強く影響された物です。

従って大正⇒昭和初期の時代に幼少時代を過ごした人々にとっては、この様な唱歌は単なるなつメロ程度でしかありません。

(小島美子先生談)

「新作唱歌の登場」 時代が移り変わり、子供の歌が、巷に溢(あふ)れ始めた時代になり、これらの唱歌の全てが、児童唱歌として、相応(ふさわ)しいとは限らないのでは、と言った、音楽の質に関心を持つ! 機運が少しずつ高まってきます。

そんな時代に呼応するが如く、明治45年(1912年)に吉丸一昌が手掛け、出版した新作唱歌や大正幼年唱歌により、突然巷に、唱歌ブームが起きますが、これらが大正6年(1917年)から突然、起こる童謡運動の前ぶれとなったのは、紛れも無い事実です。

「童謡運動」 引き続き、分類されますのが、第一次世界大戦(1914~1917年)」後の、大正デモクラシーの時代の、大正6年(1917年)頃からで、そこで大きな役割を果たすのが童謡運動です。

この運動は日本の近代音楽史に於いて、日本人の心の音楽そのものに、根本的に、大きな意識改革を齎(もたら)す、極めて重要な物となりました。

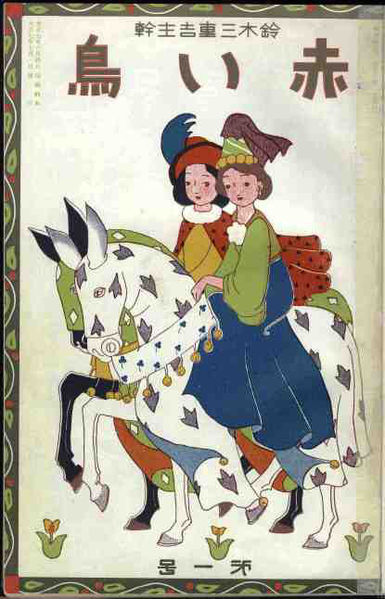

「赤い鳥の創刊」

「赤い鳥」創刊号表紙

「赤い鳥」創刊号表紙出典:ウィキペディア

大正7年(1918年)日本の、近代童謡音楽史で最大の出来事となる、雑誌赤い鳥が創刊されます。

大正7年(1918年)日本の、近代童謡音楽史で最大の出来事となる、雑誌赤い鳥が創刊されます。主宰者鈴木三重吉は、創刊の挨拶と宣伝の為に「童謡と童謡を創作する最初の文化的運動の為に赤い鳥を発行する!」 と力強く述べています。

この雑誌は、日本の近代音楽史に、実に大きな業績をもたらしました。

ラジオもレコードも無く、人々は常に、明るい物に飢えて、出版物に頼るしか無い時代に、鈴木三重吉の、今までの唱歌とは、一味異なる童謡と言う真新しい言葉を用いての、呼びかけは、大反響を呼び起こします。

当初の赤い鳥は、読者からの投稿作品や、著名作詞家の作品を厳選し、掲載していましたが、大正7年(1918年)作詞家、西条八十のかなりやの詩が掲載されますと、 忽ち、多くの読者から「この美しい詩に、是非、歌をつけて!」 と言う、要望が殺到し、翌大正8年(1919年)、初代編集長の作曲家成田為三が、付録の赤い鳥曲譜集に、作曲をして発表すると、空前の大反響を呼び起こし、ここから一気に、童謡ブームに火がつきます。

「金の船」

「金の船」創刊号表紙

「金の船」創刊号表紙大正8年11月号第一巻第一号

出典:金の星社 > 作品でたどる90年

鈴木三重吉発刊の赤い鳥に続き、この種の雑誌が多く世に登場しますが、強力なライバル誌となったのが、大正8年(1919年)創刊の金の船です。《3年後の大正11年(1922年)に雑誌のタイトルが金の星に変わりました》

鈴木三重吉発刊の赤い鳥に続き、この種の雑誌が多く世に登場しますが、強力なライバル誌となったのが、大正8年(1919年)創刊の金の船です。《3年後の大正11年(1922年)に雑誌のタイトルが金の星に変わりました》先輩格の赤い鳥の童謡の作詞部門を担当したのが大作詞家の北原白秋。

そして金の船の作詞部門を担当したのがこれ又大作詞家の野口雨情です。

日本の近代音楽史を大きく動かしたのが、正にこの赤い鳥と金の船の2誌で、ここに登場し、活躍をした北原白秋、野口雨情と言う、二人の偉大な作詞家が、日本の近代音楽史に大きな影響をもたらした童謡を、世に拡めたと言っても決して過言ではありません。

この2つの雑誌が果たした、もう一つの大きな功績の一つは、数多くの素晴らしい作曲家、作詞家を世に登場させた事です。

正に大正ロマン! ⇒ 元禄時代の再現

ここから先は、その素晴らしい

代表的童謡作曲家と作詞家の

ご紹介をしましょう。

童謡目次 1 童謡の始まり 2 童謡の歴史 大和田建樹...滝廉太郎 3 童謡の登場 4 初期の童謡作曲家長野県と童謡童謡の終焉 5 初期代表的作詞家野口雨情北原白秋... 赤い鳥と

金の船その後 作曲家と作詞家 6 おわ

りに

|

|

|

|

|

|

|

|

目次 ページトップ 次ページ